上海大学考古文博专业秉持新文科发展理念,强调文理融合、国内国际融合和教学、科研和社会服务融合,逐步形成鲜明的办学风格,取得显著的教学成效。在2019年招收的第一届文博专业硕士研究生的培养上,考古文博专业将田野实习视为最重要的培养环节,为考古、博物馆和文物保护不同方向研究生设置了服务于实际工作需求、高度适配的实习培训计划。本次考古方向田野就安排在山东省滕州市岗上遗址。日前,滕州岗上遗址的田野实习获得国家文物局中期检查好评,为上海大学赢得赞誉。

2020年9月15日,在专业教师张童心教授和徐斐宏博士的带领下,上海大学文博专业9名学生前往山东省滕州市,进行为期三个月的田野考古实习。滕州岗上遗址是“考古中国——海岱地区文明化进程研究”课题中大汶口时期的重点遗址之一,这里不仅是上海大学2020年度文博专业研究生田野考古实习基地,同时还承担了山东省第5期文物干部田野考古技术培训的重要任务。

1.2020年9月,段勇书记出席上海大学考古专业学生田野考古实习开班仪式

岗上遗址发现于1952年春。1953年,山东省文物管理委员会在岗上遗址发现了4片彩陶,这是山东省内第一次发现彩陶片,具有重大的考古价值。随后10年中,山东省文物管理处、中国社会科学院考古研究所山东队、山东大学历史系等多家单位在此进行过田野调查和发掘。岗上遗址1977年被列入省重点文物保护单位,2019年被列为第八批全国重点文物保护单位。调查揭示岗上遗址总面积约80万平方米,以大汶口文化堆积为主,其中大汶口晚期城址面积达40万平方米,是目前发现面积最大的大汶口文化城址。这里可能是大汶口文化中晚期阶段的区域性中心聚落,遗址内明确区分为居住区和墓葬区。

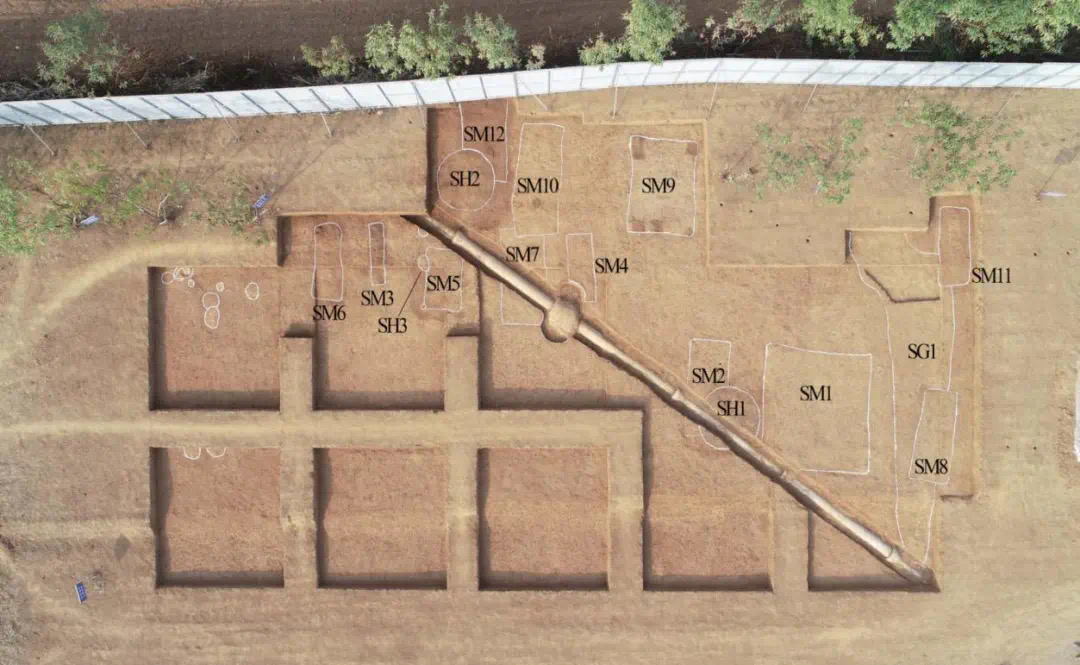

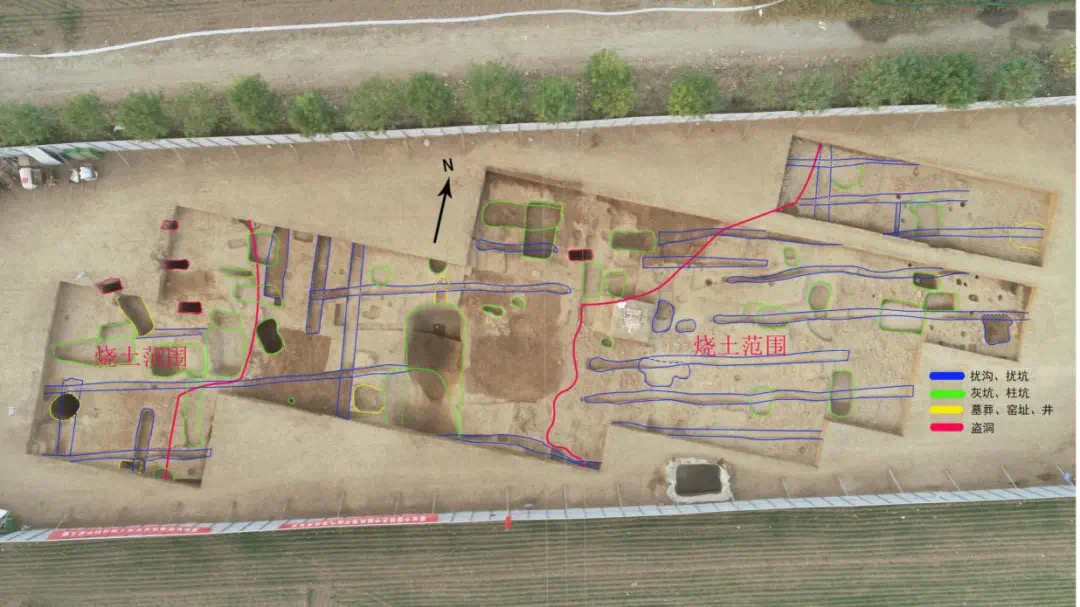

2020年度的发掘自9月下旬开始,目前有南北两个发掘区,北区为居住区,南区为墓葬区。居住区揭露面积约650平方米。通过北区居址的发掘,我们对城内地层状况有了初步了解,并进一步推定了房屋的时代、分布情况及结构特征。墓葬发掘区面积约300平方米,共发现墓葬12座,已发掘10座。通过对南部墓葬区的发掘,我们厘清了墓地的具体时代及与城址的关系,了解了墓葬分布排列规律、墓葬结构特征及葬式葬俗。上海大学文博专业师生负责2020年度南区墓葬区的发掘。

2.岗上遗址南区鸟瞰图

3.岗上遗址北区鸟瞰图

11月17日,国家文物局专家组莅临岗上遗址,对岗上遗址的考古工作进行了中期检查。参加此次中期检查的专家有首都师范大学袁广阔教授,中国人民大学李梅田教授等五人。专家组听取了执行领队朱超关于遗址发掘进度的汇报,检查了已经整理和汇总的发掘材料。专家对岗上遗址墓葬中的填土进行多次仔细筛选、多个位置进行土样提取和多学科合作研究的工作安排表示了认可,更对墓葬发掘和资料整理采用了三维建模等科学处理方式表示了肯定。

11月22日,中国考古学会新石器时代考古专业委员会和山东省文物考古研究院举办了“滕州岗上遗址考古发掘现场研讨会暨‘考古中国·海岱地区文明化进程研究’项目启动仪式”。来自中国社会科学院考古研究所、北京大学、南京大学、安徽大学、首都师范大学、湖南省文物考古研究所、河南省文物考古研究所、江苏省考古研究所、安徽省文物考古研究所、浙江省文物考古研究所、山西省考古研究院,以及上海博物馆、良渚博物馆、烟台市博物馆等15家机构的20余位专家学者参与了此次研讨会。此次研讨会上,专家实地考察了岗上遗址发掘现场,对出土文物进行了观察和讨论,听取了领队朱超关于岗上遗址发掘情况的汇报,针对考古发掘现场情况、出土文物情况、考古现场保护、文物保护以及大汶口文化研究和海岱地区文明化进程提出了具体的建议。

4.2020年11月21日,专家们参观岗上遗址墓葬区发掘现场

首先,专家们充分肯定了岗上遗址的发掘成果和田野工作。专家认为,墓葬提供的信息量非常丰富,居址情况虽然尚不明确,但是意义重大。考古现场发掘科学,墓葬遗址的清理规范,全面开展了多学科研究工作。南京大学黄建秋教授表示:“墓葬区发掘现场十分令人震撼,有一个丁点小的骨鏃断在里面,但是处理得非常好,上面的加工痕迹也清晰可见”。安徽大学吴卫红教授表示:“我能够感受到墓葬区的发掘非常细致,有一处墓葬的人肋骨是翻转的,口中的烧骨和喉咙里掉落的门牙,这样的痕迹都完好地保存下来,这是十分难得的,足可见发掘时的仔细与耐心。”专家们一致认为,墓葬区保存完整,没有被盗扰,墓圹边界清晰,器物组合明确,人骨架完整,是十分珍贵的研究材料。由于发掘清理得当,各种细微痕迹保护良好,为史前葬仪的研究提供了重要的依据。田野工作应该尽早尽快地采用科学技术检测人骨和土样。南区发掘现场遗物和遗迹保存较好,因此也需要重视南区的现场文物保护工作。要重视墓葬中人骨信息的提取,要对出土遗物进行微痕和残留物分析,植物遗存和动物骨骼应该尽量多地浮选,同时还应该邀请相关专家研究玉器的产地和种类。

岗上遗址的发现,为全面了解大汶口文化的社会性质提供了一把钥匙。上世纪80年代,苏秉琦先生提出海岱地区和苏鲁豫皖考古文化区。在过去的40多年间,山东地区的新石器文化谱系日趋完善。中国社会科学院考古研究所李新伟研究员认为:“海岱地区在大汶口至龙山阶段进入了非常稳定的发展阶段,并未出现类似于良渚、陶寺的权力中心,但是却有十分重要的文化影响,这可能是在文明化进程研究中获得新认识的一个方向”。“海岱地区文明化进程研究”是中华文明探源工程的重要部分,在“考古中国”课题上也具有重大意义。岗上遗址的发掘有助于提升对大汶口文化的发展进程、与周边文化的交流与互动等宏大问题的认识。

在中期检查会议上,北京大学张弛教授提到陈星灿所长在中央政治局第二十三次集体学习中向习近平总书记介绍的“中华文明探源工程”和“考古中国”重大项目。习近平总书记对两个项目的研究进度表示了关切,并做出了重要指示——“要高度重视考古工作,努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,更好认识源远流长、博大精深的中华文明,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑”。因此,这两个项目势必会长期进行下去。山东省牵头进行的“海岱地区文明化进程研究”项目也应该进行长期规划,岗上遗址亦是如此。

5.“滕州岗上遗址考古发掘现场研讨会暨‘考古中国·海岱地区文明化进程研究”项目启动仪式”研讨会现场

习近平总书记强调“考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作”。“考古中国”项目是国家文物局在十三五期间以持续、系统的考古工作推动相关领域研究,建立中国境内人类起源、文明起源和中华文明形成的年代框架,分析多元一体中华文明格局的形成动因、构成要素和发展规律,以及中华文明在世界文明史中的重要地位的重大举措。

学习贯彻习近平总书记在第二十三次中央政治局集体学习上的讲话精神,我们务必要充分感受到党中央对于考古事业的高度重视和殷切希望。考古工作内涵丰厚、意义深远、振奋人心、鼓舞斗志,为新时代我国的考古事业的发展指明了前进方向,提供了根本遵循,凝聚了奋斗力量,注入了强大的文化自信和精神动力。

2020年9月30日,上海大学考古队在考古现场组织学习了习近平总书记的讲话精神。徐斐宏老师主持了本次学习。徐老师指出,总书记强调了考古学对国家文化战略的重要性,五千年的中华文化是中国文化自信的根基,而为了解自身文化,考古学的重要性不言而喻。徐老师祝贺各位同学选择了考古学这个位于时代前沿的学科,希望同学在这次考古实习中认真学习,为今后投身考古事业打下坚实专业基础。

6.上海大学滕州岗上考古队在考古现场学习总书记讲话精神

岗上遗址既是“考古中国·海岱地区文明化进程研究”的启动项目,也是上海大学田野考古教学实习的起点。上海大学考古队在第一次田野实习中就能够参与“考古中国”如此重大的项目,而且负责墓葬区的发掘并参与遗址区的发掘,是千载难逢的发展契机。在中期检查中,上海大学考古队获得了专家们的高度认可,这对于上海大学考古文博学科是极大的鼓舞。通过田野实习,文博专业学生们真正感受到考古学的独特历史价值,认识到源远流长博大精深的中华文明,人生理想也在触摸土地中逐步具象。五千年的文明是文化自信的沃土,新时代的考古学使命是凝练文化基因,构建价值体系,厚植文化自信,助力民族复兴。作为中国考古学的新生力量,上海大学考古文博学科师生必将更加坚定地认清中国考古学的使命所在,投身于中国考古学的学科建设事业之中,坚守学科初心,牢记考古人使命,为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的考古学而奋斗。(撰稿:周岳)