4月12日下午13:00,钱伟长讲坛第56讲《从脑科学到类脑人工智能》在腾讯会议线上顺利开讲。本次报告有幸邀请到中国科学院院士和美国科学院外籍院士、中国科学院神经科学研究所/脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任、上海脑科学与类脑研究中心主任蒲慕明院士做报告。同时出席本次报告的有钱伟长学院直属党总支书记吴蔚,直属党总支副书记、院长周全,直属党总支副书记、副院长沈青松,副院长许新建、任伟,本科生辅导员顾艳霞、阮杜娟、魏仲奇、周玫、钱伟长学院和中科院神经所师生代表以及校内外专家学者近千人。此次讲座由钱伟长学院周全院长主持。

讲座伊始,蒲院士首先介绍了大脑功能的工作原理,特别是通过对脑神经连接图谱的研究,来分析大脑认知功能特别是复杂的认知功能的神经基础,并从对脑科学理解的角度来帮助设计下一代的人工智能,从而推动脑机接口技术的应用和类脑人工智能产业的发展,同时通过脑科学的研究有效推动脑疾病的早期诊断治疗以及脑健康和医疗产业的发展。脑科学研究使用的模式动物从线虫、果蝇、斑马鱼到小鼠、猕猴,其脑神经系统的尺度不断增加,最终达到深入了解人体大脑结构、功能的目的。蒲院士从宏观图谱、介观图谱、微观图谱依次展开,为大家介绍了目前大脑的神经网络研究现状,并强调介观层面研究神经网络是研究的热点。

随后,蒲院士为师生介绍了大脑最重要的特性——可塑性。学习就是神经网络处理和储存信息的过程,而记忆是储存在神经网络内可提取的信息。蒲院士以小鼠条件性恐惧记忆实验为例,在实验前后小鼠突触形态发生变化,让大家了解到突触结构与功能的适应性。通过记录发育过程中突触(树突棘)密度的变化,从而可以了解到神经网络生长的进程。研究表明,大脑的功能来自神经网络,而出生后的环境和经验引起的电活动是塑造网络的主要因素。遗传基因是建立正常网络的必要条件,而形成不同网络的因素则来自后天的不同经验。改变网络结构的能力是反复自我改进的关键。报告中,蒲院士还提到了大脑认知的关键问题:信息捆绑问题。从赫伯神经元集群假说到假说的延伸,使大家清晰地了解到概念的形成、记忆和提取是各个脑区集群的放电活动。

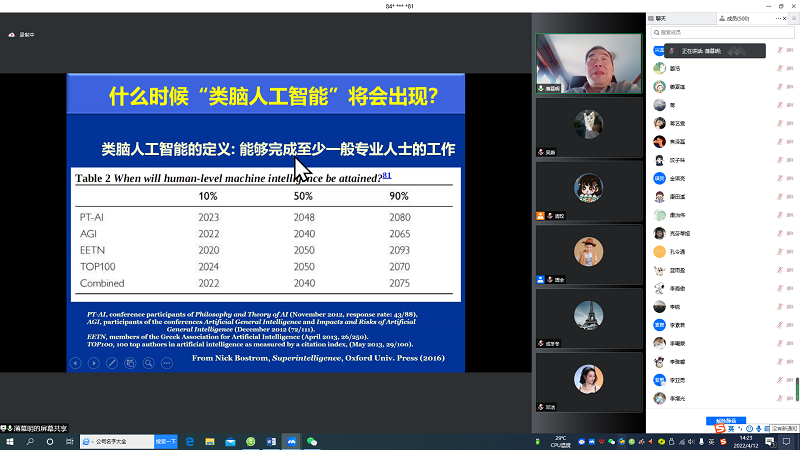

讲座第二部分,蒲院士为大家介绍了人工智能和类脑人工智能的相关内容。人体大脑进行多感觉整合、感觉-运动转换、记忆提取、运动计划与执行,而人工智能目前无法做到完整的大脑思维过程,因此机器学习在不断改进与发展中。而机器学习技术在类脑人工智能中的应用有助于不断解读大脑的信息。人工智能只有完成语言与感知觉能力的整合、实现团队合作,才能真正通过新图灵测试。人类在享受人工智能技术带来的各种福祉的同时,必须还要面对脑科技与类脑人工智能带来的伦理问题,对科学研究应该要有清晰的认知,同时采取客观、公正、妥善的措施来实现科学决策与有效控制,人机携手步入一个和谐共处的时代,从而实现技术造福人类的初衷。

讲座最后,线上的师生们与蒲院士进行了积极的互动。同学们提出了许多既有深度又有广度的问题。“作为低年级的学生,如果以后要从事脑科学或类脑人工智能的研究,需要打好哪些科目的基础?”“有什么办法解决神经成像技术面临的大脑组织透光性不良的问题吗?”“当前脑机接口技术中,有哪些方向是具有一定的实用性?未来5-10年,有哪些脑机接口的技术会落地?”蒲院士逐一耐心倾听并给予了细致的讲解与阐释,蒲院士鼓励本科生要学好数学、物理等基础学科,同时还要掌握良好的计算机语言能力与人文社会等学科的基础,这样就为以后基础学科与跨学科研究奠定良好基础。蒲院士特别指出,今后同学们很有可能将会面临所学专业完全被人工智能所取代的情况,他强调,要学会如何适应时代的变迁,要学会如何适应各种技能的变化,还要学会如何适应最前沿的各种技术的出现,而这种适应能力仅仅把现有的专业知识学懂弄通是远远不够的,更要掌握如何钻研、如何解决问题的能力,这恰恰就是问题的关键。最后,蒲院士希望同学们要在本科阶段养成良好的学习能力、科研能力和综合能力,并养成终身学习的习惯,不断提升自己的科学素养与人文素养,在努力学习、潜心科研中不断提升自我、成就自我,为中国科技的发展与进步做出自己的贡献。(撰稿:谢依婷)