当吴侬软语邂逅数字智能会擦出怎样的火花?在“310”这个承载上海城市记忆的特殊日子,名家大咖齐聚,一场关于沪语传承与科技创新的思想激荡在上海大学上演。

3月10日下午2点,由上海大学主办,上海大学海派文化研究中心、文学院、党委宣传部共同承办的“当上海话遇到大模型——助力上海城市数字化转型”研讨会在钱伟长图书馆书香谷举行。校党委副书记段勇,上海大学海派文化研究中心主任、上海市委宣传部原副部长陈东,国家一级演员、中国曲艺家协会副主席王汝刚,校党委常委、宣传部部长曾军等领导嘉宾出席会议。

段勇在致辞中表示,当前,全面推进数字化转型已成为面向未来塑造城市核心竞争力的关键之举,也是上海主动服务新发展格局的重要战略。上海承担着特殊使命,不仅需要技术赋能的“硬实力”,更需要文化传承的“软实力”。上海话大模型“小沪”的诞生,正是上海大学在服务上海城市数字化转型、助力上海建成“习近平文化思想最佳实践地”的一次积极尝试,也是在新一代人工智能技术与传统文化融合方面的有益探索。未来,学校将深化上海话大模型“小沪”的建设和应用,充分利用“自强5000”超算中心、“千学百科”AI智慧平台等技术资源,为“小沪”的训练、优化和应用提供坚实的技术支撑,让“小沪”成为上海城市数字化转型中的鲜活创新案例。

陈东在讲话中表示,上海话作为海派文化的根基,承载着上海人民的集体记忆和独特情感。保护和开发上海话不仅是为了保留一种语言形式,更是为了传承一份文化基因,践行城市精神。自2016年以来,上海大学海派文化研究中心精心策划“310-与沪有约”海派文化传习活动,每年都开展丰富多彩的活动,意在传承和发展海派文化和上海话。310,侪要灵,已经得到广大活动参与者的深刻赞同。在数字化转型的浪潮中,上海话正以新的形式融入现代生活,“小沪”的研发正是为了探索上海话在现代社会中的新应用,成为连接过去与未来的桥梁。未来希望能够在通识、通解、通用中讲好上海话,让我们共同努力,让上海话在新时代中焕发出新的光彩!

本次研讨会由上海电视艺术家协会副主席、著名主持人曹可凡担任主持。

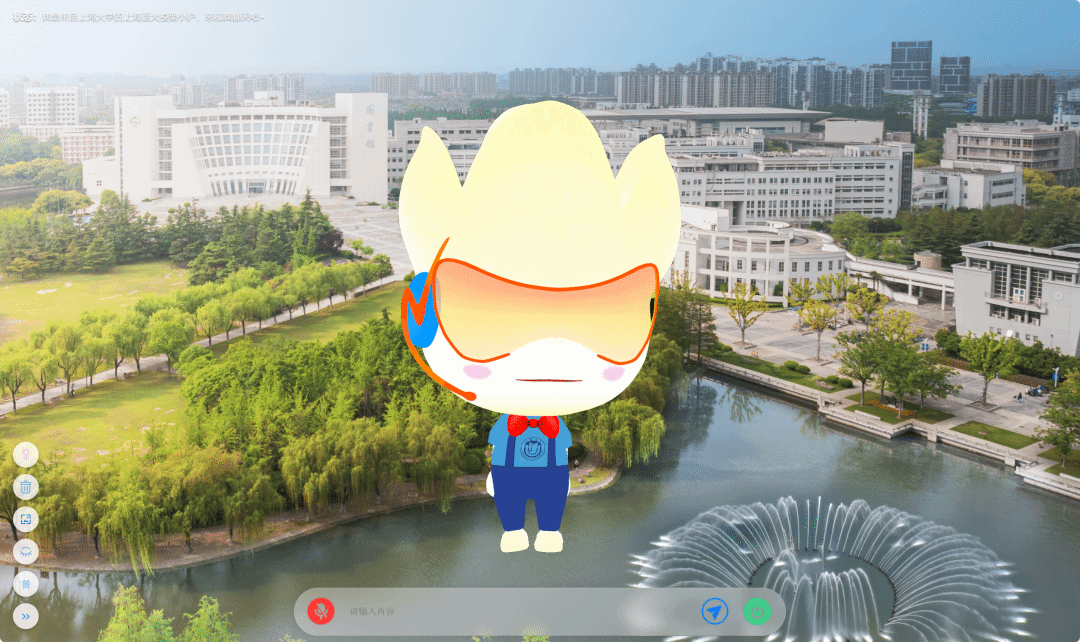

曾军介绍了上海话大模型“小沪”的研发背景、技术特点及应用前景。上海话大模型“小沪”具备了女声、男声的语言能力,和多语种文本转化能力,上海话的识别、朗读、生成也在进一步优化。未来,希望上海话大模型能够补齐上海城市数字治理的拼图,为上海城市数字化转型注入新的活力。

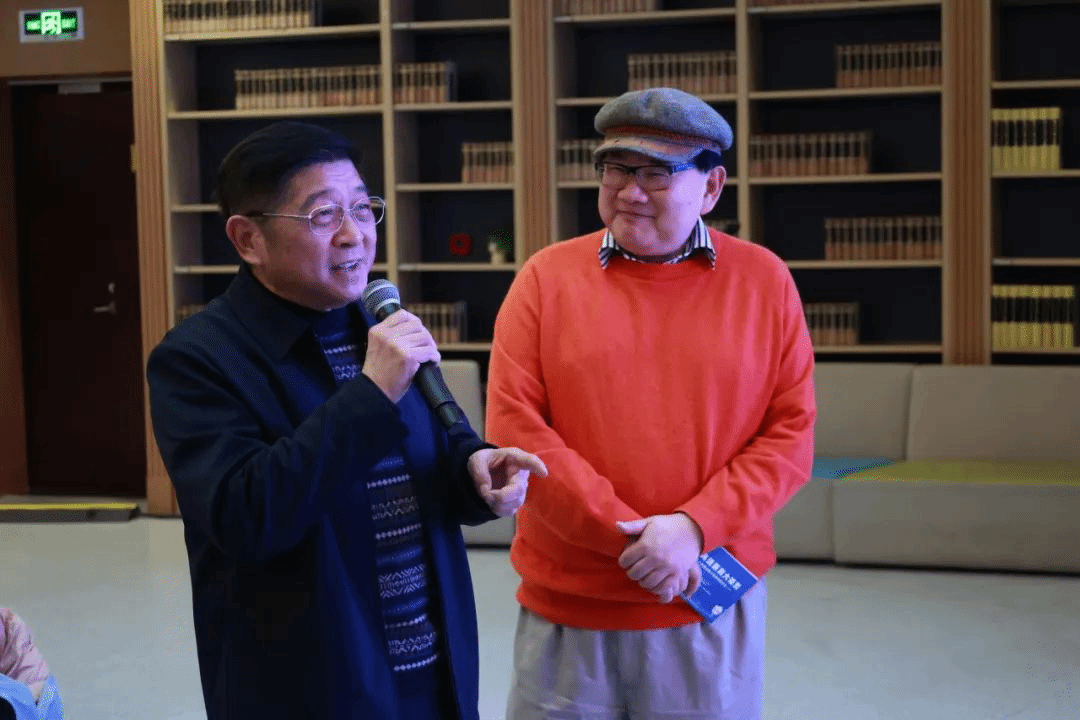

在上海话大模型展示及体验环节,“小沪”与来自比利时的高悦、来自阿根廷的吴飞得,以及著名滑稽戏表演艺术家王汝刚用上海话即兴对话,妙趣横生的回答赢得阵阵掌声和笑声。此外,“小沪”还带来了舞蹈和上海话朗诵等“才艺表演”,生动展现了人工智能在方言活化与文化传承与创新中的潜力。

“学上海话要仔细听、用心记、大胆讲”“要深入弄堂开展调研”“沪语传承碰到了好机会,有了新的时代机遇”……在研讨会交流环节,多位专家学者围绕上海话的保护与开发、海派文化的传承以及“小沪”的研发与应用等议题进行了深入探讨,为上海城市数字化转型和海派文化传承与创新提出了宝贵的意见和建议。

国家一级演员、中国曲艺家协会副主席、上海市人民滑稽剧团表演艺术家王汝刚

国家一级演员、著名沪剧表演艺术家、宝山区文联主席华雯

宝爷(上海)文化发展有限公司董事长李义宝

新民晚报主任记者王蔚

国际体验大师、上海话推广者高悦

上海大学校友、上海话方言研究者吴飞得

上海大学未来技术学院党委书记、上海大学海派文化研究中心副秘书长竺剑

上海大学国际部党委书记、上海大学海派文化研究中心副秘书长王丽娜

上海大学信息办主任许华虎

上海大学文学院院长刘旭光

上海大学老年大学副校长、顾问姜继平

上海大学文学院博士研究生范天玉

本次研讨会为上海话的保护与开发提供了技术赋能的新视角,也为人工智能助力上海城市数字化转型的实践提供了有益的探索方向。未来,上海大学将继续深化海派文化的传承与创新,探索传统文化保护和数字技术融合的创新路径,为上海国际数字之都建设贡献上大智慧。

研讨会开始前,2只宇树机器狗在钱伟长图书馆迎接嘉宾们的到来。灵动的机器狗,以其充满未来感的身姿,为今天的会议增添了一抹别样的科技亮色,仿佛开启了一扇通往智能时代的大门。

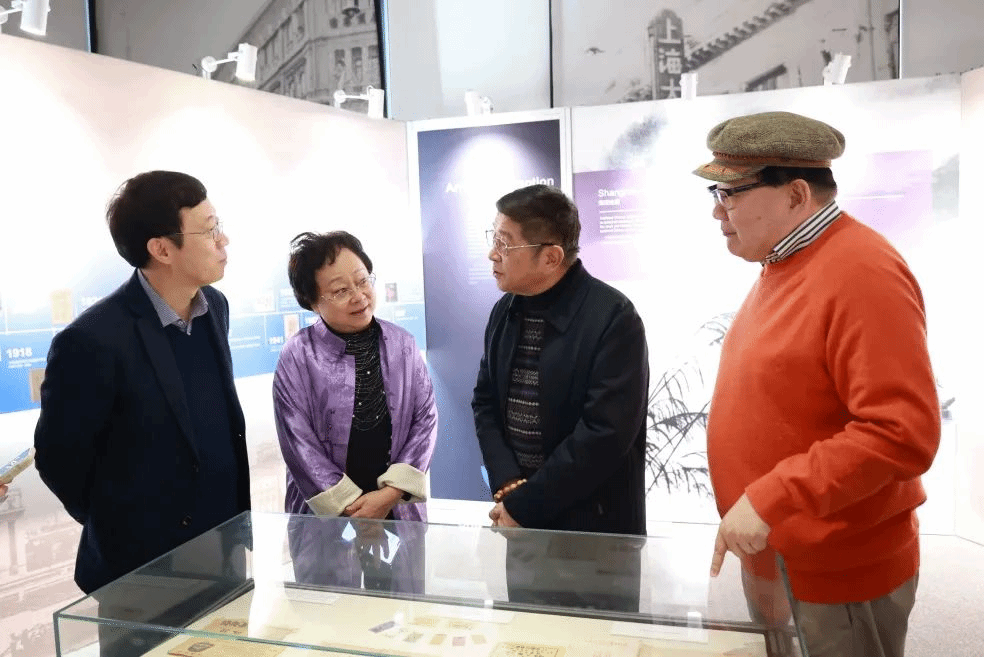

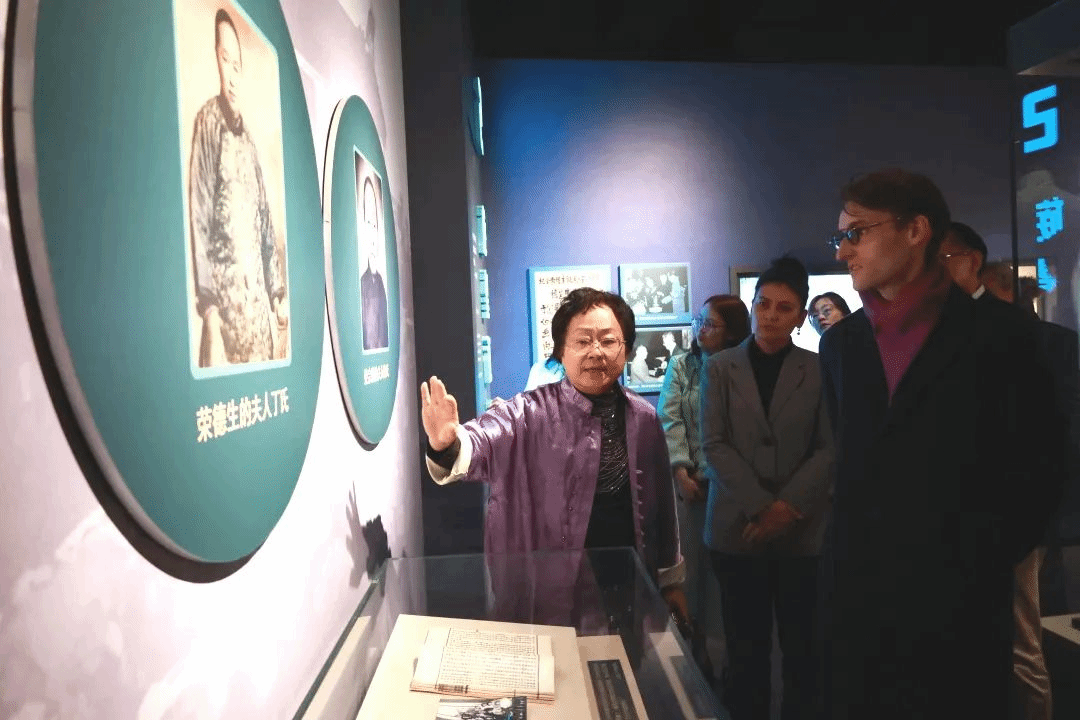

会前,与会专家学者还参观了上海大学博物馆的海阔天空海派文化展、海派旗袍特展、上海方言文化展示体验展。(撰稿:张旭)