3月28日,“艺术学学科体系与传播及评价体系的时代建构——首届艺术学(影视艺术)学术期刊学者-编辑论坛”在上海大学延长校区成功举办。会议由上海大学上海电影学院、上海大学期刊社主办,上海大学《电影理论研究(中英文)》编辑部、《上海大学学报(社会科学版)》编辑部承办。

影视艺术研究必须扎根中国大地,回应时代之问。本次会议以“影视学术共同体的知识生产与范式互构”为核心议题,邀请来自全国影视学界的诸多知名学者,学术期刊负责人、编辑等九十余位嘉宾与会,围绕学术期刊与影视研究的交叉创新路径、电影历史与理论研究方法创新、影视艺术学科与学术期刊的互动:理论与实践的结合、数字媒介背景下的学术生产与理论反思、数智时代电影研究的学术转向、影视艺术的文化表达与身份认同、影视艺术的跨学科研究与创新、影视艺术研究的数字化挑战与对策等八个议题展开对话与讨论。

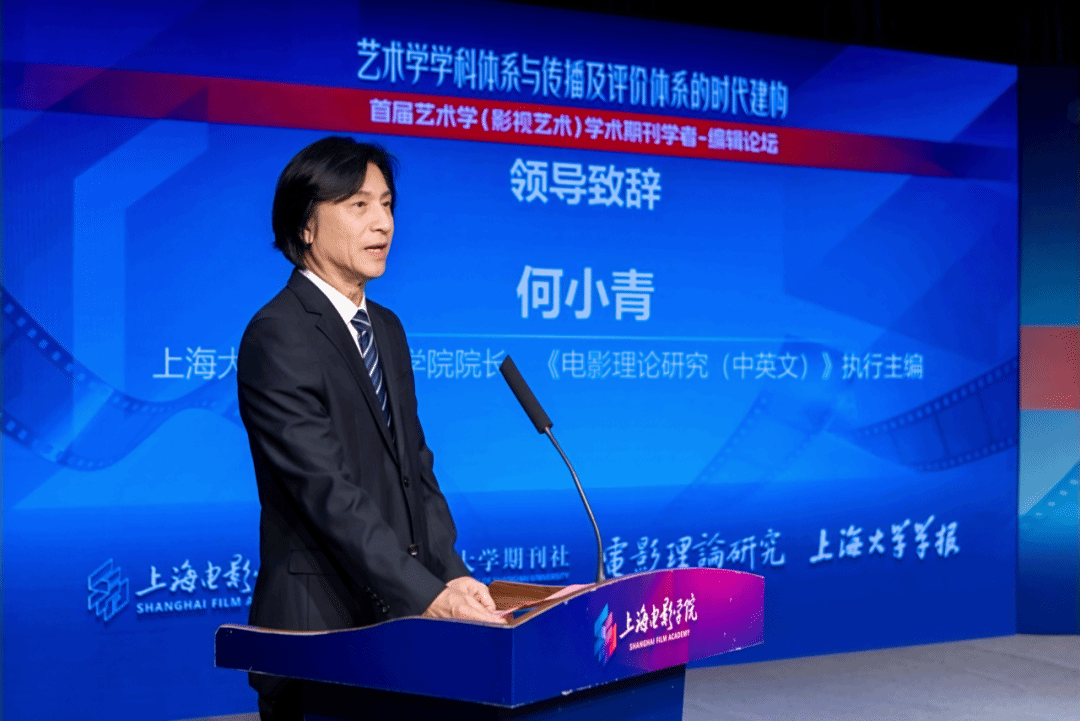

论坛的开幕式由上海大学上海电影学院副院长、《电影理论研究(中英文)》副主编张斌主持。上海大学党委常委、副校长王从春,上海市高校学报研究会理事长、《文化艺术研究》执行主编胡范铸,上海大学上海电影学院院长、《电影理论研究(中英文)》执行主编何小青分别致辞。

王从春副校长在致辞中首先介绍了上海大学在综合发展及学科建设等方面取得的成绩,强调艺术技术作为上海电影学院牵头的阵地,致力于通过学科交叉等培养高素质人才。他指出,上海电影学院全力推进学术期刊与学科建设,为上海影视产业及国家文化战略提供了有力支持。此次论坛召开意义重大,对于深入推进艺术学学科体系与传播、评价体系建设,擦亮上海电影的金字招牌,促进影视与教育科研资源融合,深化艺术类学术期刊在影视艺术研究领域的探索具有重要作用。

胡范铸理事长首先对论坛的召开表示热烈祝贺,认为这是影视艺术研究期刊、一般性艺术期刊与综合性学术期刊的重要对话,也是学术界与期刊界的深度交流。随后他对上海大学期刊社、上海电影学院为会议的付出表示感谢,同时感谢各位专家的到来。最后,他提出一系列关于电影发展的思考,如电影在自媒体时代、大语言时代的演变,电影从“工业美学”向“手工业美学”的转变,以及电影在信息爆炸时代的角色变化等,希望学界和期刊界能共同探讨这些问题。

何小青院长在致辞中指出,本次论坛旨在促进艺术学学科与艺术期刊的深度融合,推动学术界与期刊界的共同进步。他回顾了学院的学术传统,强调首任院长谢晋导演的创作精神对学院的深刻影响,接着介绍了学院主办的《电影理论研究(中英文)》期刊推动跨学科研究和国际合作的重要目标。他强调,面对影视艺术研究的数字化、全球化趋势,上海电影学院正以“新文科”理念构建产学研用一体化的创新生态,期望与各方携手推动中国影视艺术研究发展。

开幕式后,“首届艺术学(影视艺术)学术期刊学者-编辑论坛”进入论坛交流研讨环节。

主题论坛:影视学术共同体的知识生产与范式互构

主题论坛由《电影理论研究(中英文)》主编贾磊磊主持。

中国高等院校影视学会会长、《艺术传播研究》主编丁亚平以《智能时代的媒介革命与知识生产》为题发言,指出智能时代的媒介革命已深刻改变知识生产方式,生成式AI冲击传统出版学术体系,带来作者身份模糊、学术范式受挑战等问题。对此,编辑应重塑角色,并明确人文判断的重要性,推动建立AI使用说明制度,促进跨学科协同,合理引入AI辅助系统,在变化中坚守人文底线。

北京大学艺术学院教授、长江学者,《人大复印报刊资料·影视艺术》编委会主任陈旭光在线上以《优质期刊是优质理论批评生产的沃土》为题进行发言。他认为理论批评是生产力,在电影产业发展背景下其形态、方法等都在变化。陈旭光教授提出优质理论批评生产建构的三点思考:一是理论批评与批评理论化双向奔赴;二是构建中国电影学派与自主知识体系;三是探究理论批评的 “沃土” 与生产机制,强调优质期刊对理论生产的重要性。

北京电影学院研究生院院长、教授,长江学者王海洲带来《中国电影民族化研究的时代挑战》的发言。王海洲教授认为在全球化背景下,中国电影自主知识体系建构要辩证看待民族化与国际化的关系,其理论基础源于中国优秀传统文化,但要注意跨媒介特质。同时,中国电影在国际传播中面临跨语境问题,传统美学与现代技术融合存在理论困境,学科体系与人才培养也面临紧迫问题,需重视文化与科技、文化民族化与影视传播的融合。

《电影艺术》主编谭政以《AI勃兴时代电影学术期刊的挑战》为题进行发言。谭政主编从AI赋能时代、助推人类进入文明新周期、人文社科类期刊面临的伦理问题以及学界应对策略四个方面展开论述,指出AI在科学研究、影像生产、学术出版等领域广泛应用,虽然带来诸多便利,但也引发了学术伦理等问题。学界需明确AI使用边界,完善检测机制,建构诚信系统,同时提升编辑的AI知识素养。

《北京电影学院学报》主编、教授吴冠平以《数智时代的信息熵增与学术守恒》为题进行发言。吴冠平教授认为编辑在知识生产和传播过程中面临信息熵增问题,需建立学术守恒机制。AI的出现加剧了信息熵增带来了新挑战,但人类的批判性思维是对抗AI的重要方式。他提出期刊可开设人类作者和机器作者栏目,在与机器的对抗思维中提升人类思维能力,未来人文社科期刊应更注重发现思想。

中国传媒大学学术平台发展中心主任、研究员张国涛以《传媒学术期刊矩阵建设的理念与实践》为题进行发言。张国涛主任介绍了中国传媒大学学术期刊矩阵的建设情况,包括期刊改版、创刊、更名等工作,指出建设矩阵的初衷是支撑一流学科、推动自主知识体系建设、助力青年人才成长等。同时,他也提出了期刊建设面临的困惑,如提升重大主题宣传效能、破除影响因子指挥棒、平衡社会效益与经济效益等问题。

中国传媒大学学报《现代传播》编辑部主任、教授刘俊以《影视类学刊内容拓展的几个可能性》为题进行发言。刘俊教授认为影视类学刊可借鉴社会科学范式,重视问题提出、文献综述和研究方法,提升文章的量化研究水平。同时,应重视带有理论深度的 “普遍性阐释力”,关注人工智能对研究水准的提升,拒绝描述、常识、非学术体、过度西化的内容,拓展影视类学刊的内容。

分论坛一:学术期刊与影视研究的交叉创新路径

分论坛一由西北大学电影学院院长、二级教授张阿利主持,《电影艺术》主编谭政评议。

《东北师大学报(哲学社会科学版)》编审冯雅以《学术期刊的选题策划与学术影响力》为题发言。冯雅编审介绍了《东北师大学报(哲学社会科学版)》的基本情况,分享了学报应对挑战的策略,包括从学科综合转向问题综合、加强主题策划、发挥学科优势集群等。

中国传媒大学《艺术传播研究》编辑、副编审韦杰带来以《学术期刊的学术传播角色再定位之思 —— 以艺术学类期刊为例》为题的发言。韦杰编辑指出学术期刊角色正从传统的成果发表向共建式转变,编辑应更自主地设计前沿议题、挖掘和培育作者。

梁笑哲代表西南政法大学刑侦剧研究中心主任,《刑侦剧研究》主编、教授肖军发言,介绍了《刑侦剧研究》的选题策划与学术影响力提升策略。该期刊以跨学科对话为定位,在选题策划上适时调整栏目。同时,其面临稿源局限、出版周期长、发文量少等问题。

上海大学陈瑜教授以《后电影之后:电影及其话语体系的变迁》为题进行发言。陈瑜教授将电影形态分为前电影、电影、后电影及后电影之后四个阶段,分析了各阶段特点及电影话语体系的演变。

上海师范大学外国语学院讲师林辰以《日本能剧与T.S.艾略特的“实验戏剧”》为题进行发言,探讨了日本能剧对 T.S.艾略特“实验戏剧”的影响,分析了影响途径和艾略特借鉴能剧的目的。

上海大学上海电影学院博士后、苏州科技大学文学院讲师艾志杰以《媒介融合时代影视艺术“再生产”的文化表达》为题发言,重点分析了流行文化与高雅文化、主流文化与二次元文化、精英文化与平民文化在影视艺术“再生产”中的融合现象。

南京大学博士生石润民以《发光世界中,诚与爱何以可能?——影像装置嬗变与“结构性真诚”的重铸》进行发言,探讨了数智时代影像装置的真诚性危机,提出“结构性真诚”的可能性,并引入中国哲学“诚”的概念,思考如何让影像成为真诚性的媒介。

分论坛二:电影历史与理论研究方法创新

分论坛二由上海戏剧学院舞蹈学院副院长、《当代舞蹈艺术研究(中英文)》主编张素琴主持,厦门大学电影学院常务副院长、《戏剧与影视评论》主编李晓红评议。

中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员赵卫防以《影视学科研究和计算思维》为题进行发言。他提出新文科视阈下影视学科应具备计算思维,需加强实验工具建设与研发,开发针对影视学科的系统工具,并介绍了学者们在计算思维转换方面的实践。

中国人民大学文学院副院长、教授陈涛以《数字人文与电影形式研究》为题发言。陈涛教授介绍了数字人文的概念,指出其介入影视研究面临的困难,如电影数据形式复杂、传播资源难捕捉、数据库不够细致等。

上海大学上海电影学院教授林少雄带来《从“电影”的迻译看中国电影美学的发生观念》的发言。林少雄教授梳理了西方语境中电影相关词汇的演变,以及汉语迻译中 “影戏”“电影” 等概念的演进过程。

东北电力大学艺术学院副教授李伟的发言题目是《中国电影理论发展的洞见与求索:基于脑神经科学的中国新主流电影审美认同》。李伟副教授从脑神经科学角度出发,分析了新主流电影受众的感知心理,通过实验和案例说明电影视像在受众感知层面的心理表征、具身性以及记忆系统对观影的影响。

江苏开放大学副教授丁磊以《是媒介根本还是受众权属?——谈电影注意力的构成和当代性》为题发言。丁磊副教授探讨了电影注意力的构成和当代性问题,指出在媒介生态变化的背景下,受众与媒介相互交织,电影注意力的经济效果受多种因素影响,需在碎片化认知中吸引观众注意力。

南京财经大学新闻与文化传播学院讲师段永杰以《人机共生的影像生产:AIGC 驱动下电影创作范式的革新路径》为题进行发言。段永杰介绍了AIGC技术在电影创作中的应用,同时也探讨了该技术带来的伦理问题。

北京师范大学艺术与传媒学院博士后、助理研究员周达祎的发言题目是《唇枪舌剑如何模拟“动作”效果?——基于情感计算的香港电影“激辩”场面实证考察》。他引入情感计算的跨学科方法,通过实验对比传统动作片和“激辩”场面,探究香港电影中“激辩”场面如何模拟“动作”效果。

分论坛三:影视艺术学科与学术期刊的互动:理论与实践的结合

分论坛三由上海大学上海电影学院教授、《贵州大学学报(艺术版)》编委张婷婷主持,中国传媒大学戏剧影视学院教授、《当代电视》编委戴清评议。

上海师范大学影视传媒学院副教授解建峰以《AI对电影批评实践的挑战与重构》为题发言。他分析了AI带来的主体性危机、评价体系转型等问题,并提出从技术批评和美术批评构建立体化方法论,以及建立三维评估模型,为电影批评的重构提供思路。

《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》副主编林春香以《从传递新知到情感互动:略论社交媒体时代学术知识的传播新变》为题进行发言。她指出社交媒体时代学术知识传播从传递新知转向情感互动,传播主体泛化,内容和渠道多样化,知识传播与情感互动关联加强,同时也面临理性与情感平衡的问题。

上海立达学院传媒学院院长助理、副教授张洁带来《AI时代电影美学研究 ——技术、叙事、人文价值》的主题发言。她分析了AI时代电影美学的变化,强调未来电影需在技术与人文之间建立动态平衡。

浙江大学传媒与国际文化学院博士生汪梦菲以《工业美学视域下,AI电影剧本叙事路径与审美反思》为题发言,探讨了AI在电影剧本创作中的应用,分析了 AI 参与电影创作的条件和影响,并对生成式AI电影剧本写作进行美学反思。

上海社会科学院《社会科学文摘》编辑部主任、副编审范风琴以《影视艺术学自主知识体系建构:学术期刊的视角》为题进行分享,指出影视艺术学科在自主知识体系构建方面与其他学科存在差距,应扎根本土文化、聚焦创作实践、促进学科融合。

上海戏剧学院博士生金澍在《反叛与回归,基于负面情绪的中国当代喜剧电影创作观念的探索研究》中提出,中国当代喜剧电影创作观念受负面情绪影响,通过对喜剧原则的谱系梳理,分析当下喜剧形态和风格变迁。

上海大学上海电影学院博士生、《电影研究》编辑翟耀以《文明的纪念碑与“神话”的再生产,再论 <金刚> 电影中的视觉修辞与民族的寓言》为题进行发言。他重新审视经典电影《金刚》,借助视觉修辞方法,挖掘影片背后关于美洲大陆历史和美利坚民族过往的文化寓言。

上海大学上海电影学院博士生蒲璐以《控制论与生成系统,从生成文本到生成艺术的诗学主张》为题进行发言,探讨了从生成文本到生成艺术的文化转向,思考生成艺术对艺术本体论基础的质疑,以及其在重塑艺术主体性和技术认知范式方面的价值。

分论坛四:数字媒介背景下的学术生产与理论反思

分论坛四由东南学术杂志社副总编辑、编审郑珊珊主持,山东师范大学期刊社总编、教授张冠文评议。

同济大学电影研究所所长、教授杨晓林以《当下国产大片视觉伦理问题探微》为题发言,指出当下国产大片存在特效泛滥、叙事与景观失衡等问题。他认为应平衡艺术的娱乐性、认识性和教育性,让大片叙事与景观特效和谐统一,承担起社会责任。

上海师范大学期刊社副社长、编审陈吉以《数智时代影视艺术期刊面临的挑战与对策》为题进行发言,并结合自身多重身份,分享了对学术期刊与学者关系的看法。他表示学者应理解期刊的难处,关注选题的话题性和长期性,同时保持个性与创造力。

《东岳论丛》副主编、研究员王源以《灵感、思辨与情怀——关于影视艺术类稿件的几点思考和浅见》为题,分享了对影视艺术类稿件的看法。他认为此类稿件应具备灵感、情怀和思辨性,在研究中要体现问题意识,关注当下时代社会,构建中国本土话语体系,避免过度西化。

《当代电视》总编室主任、编审丁磊以《<当代电视>选题策划和提升学术影响力的思考》为题进行发言,介绍了期刊的选题和影响力建设经验。《当代电视》围绕国家重大节点策划选题,关注电视艺术和网络视听艺术的前沿热点,如 2024 年的短剧研究、女性叙事研究等专题。

《厦门大学学报(哲学社会科学版)》副编审廖哲平以《漫谈影视艺术研究与期刊栏目建设》为题进行发言,提出借助 AI 梳理出当下研究热点,并说明期刊应明确定位、跨学科选题、吸引优质稿源、提升栏目影响力。

《广州大学学报(社会科学版)》编辑刘晓希以《综合性社科学报艺术类文章刊发的倾向和趋势》为题进行发言,介绍了学报的影视发文情况和用稿策略。学报选题注重与当下影视环境结合,同时会参考主编研究关注点,对稿件质量要求严格,且审稿效率较高。

《澳门理工学报》编辑桑海以《数字时代重新发现电影》为题,探讨了数字技术对电影、电影研究以及当代文化的影响,还提出在数字化时代应思考电影与中国传统的联系,尝试用中国传统画的透视法等进行电影研究。

浙江大学国际影视发展研究院院长、求是特聘教授范志忠以《AI电影的美学重构和伦理反思》为题做了分享,指出AI使电影不再局限于对现实的呈现和真人表演,改变了电影的本质和美学边界。同时,AI带来了作者身份认定、情感体验生成等方面的危机,但也可能为人类文明传播带来新机遇。

分论坛五:数智时代电影研究的学术转向

分论坛五由上海大学上海电影学院副教授祝明杰主持,《北京电影学院学报》主编、教授吴冠平评议。

西南大学刘宇清教授以《关于人工智能时代的电影理论》为题发言,回顾了本雅明和詹金斯的理论,指出新技术带来便利与焦虑。他认为过度依赖人工智能会降低思考能力,鼓励学者自己写作,注重人的表达与交流。

中国电影艺术研究中心《当代电影》副编审杨天东带来《超越文本,转向媒介:AI时代电影批评的选题策划》的主题发言。杨天东认为随着 AI技术发展,传统电影批评范式部分失效,应从文本中心转向媒介中心,学术期刊也应响应这一变化。

上海工艺美术职业学院讲师赵海风以《法国当代电影影像研究介绍》为题进行发言,指出法国电影研究经历了从文本研究到影像研究的转变,影像研究是哲学和美学研究,关注影像内部运作机制,以具象思维、物质性和“形迹力”为关键词,通过研究电影与绘画的关系等方式,探索影像的表达创造力。

上海大学上海电影学院副教授李奇以《法国当代电影影像研究之“形迹力”(figural)概念的诞生》为题进行发言,指出“形迹力”具有破坏理性、阻止象征、改变形式与感受关系等特点,其痕迹虽不可见却能为影像研究提供新视角。

同济大学艺术与传播学院助理教授庄沐杨以《作为“滤镜”的电影:数字媒介生态中的视觉悖论》为题发言,探讨了数智时代电影的视觉逻辑与媒介生态演化,认为电影在追求超真实和超清晰影像的过程中,其视觉逻辑发生变化,成为一种数字滤镜。

上海大学文学院博士后、讲师胡敏的发言题目是《新媒体艺术的非物质性与技术崇高》。胡敏介绍了新媒体艺术的非物质性特征,指出其为表现无限提供了可能,进而实现技术崇高。

上海大学博士生王梦秋以《数字灵韵:数字影像观看中的艺术赋魅和祛魅》为题进行发言。她指出数字复制时代,数字影像与原作关系不确定,观众参与度提高,影像生成和观看方式发生转型,产生了新的数字灵韵。

四川师范大学硕士生武岳东方以《重思Sora的影像化逻辑——基于德勒兹的“形象化数据”分析》为题进行发言。他分析了Sora的形象化效果,指出Sora背后的大数据模型与形象化事物的连接使感觉消散。

分论坛六:影视艺术的文化表达与身份认同

分论坛六由《澳门理工学报》编辑桑海主持,中国艺术研究院电影电视研究所所长、研究员赵卫防评议。

西北大学电影学院院长、二级教授张阿利以《中国西部电影的文化表达与身份认同》为题发言。张阿利教授指出,中国西部电影文化表达体现在以地域文化为中心的民族文化影像、中华优秀传统文化展示以及审美现代性。

中山大学中文系教授陈林侠以《影视的文化表达与身份认同——以“哪吒”系列为案例》展开论述。陈林侠教授认为市场不可预测,文本创作才是关键。他指出该系列作品人物关系以哪吒为中心,情感表达借鉴周星驰无厘头风格,叙事策略与古典小说相关联。

中国传媒大学戏剧影视学院教授、《当代电视》编委戴清在《都市病与原乡情:近年来返乡叙事剧集对观众的情感纾解功能与身份认同建构》为题的发言中提到,返乡叙事剧集反映了社会情绪,具有舒缓美学特征,通过引入生死主题、回归自然与爱等元素,构建地域美学,实现情感纾解和身份认同。

西北师范大学新闻系系主任、副教授芦珊以《有意味的形式——中国丝路题材影像的文化气质》为题进行发言。她表示,丝路题材影像通过文化、叙事、情美景观展现文化气质,在时空叙事和视听修辞上独具特色,能弘扬丝路精神,促进文化交融。

浙江省社会科学院助理研究员刘雁翎以《风雅宋韵在影视艺术中的叙事空间与美学呈现》为题发言。她分析了以宋代为背景的影视作品如何呈现风雅宋韵,探讨了其在传承文化、构建民族性和引发共情方面的作用。

吉林大学博士生王方兵带来《文化省思、民族身份、自我表达——传统电影美学情感认同构建的三重视阈》的主题发言。他提出传统电影美学情感认同构建的三重视阈,探讨电影中文化省思、民族身份表述和自我表达问题。

海口经济学院讲师范舒琪以《视觉艺术在文化表达与身份认同中的重要作用》为题发言。她阐述了视觉艺术通过文化符号和美学风格进行文化表达,并探讨了在全球化与本土化背景下,视觉艺术如何平衡文化表达,促进文化交流。

浙江大学博士生陈笑以《近年来中国电视剧的现实映射与文化表达》为主题进行发言。她指出在政策推动下,现实题材电视剧成为市场主流,其对社会现实的关注、价值观重构以及身份认同的构建,展现了电视剧在反映社会和引发思考方面的重要作用。

分论坛七:影视艺术的跨学科研究与创新

分论坛七由《民族艺术研究》编辑张欣琳主持,上海社会科学院《社会科学文摘》编辑部主任、副编审范风琴评议。

北京师范大学艺术与传媒学院教授王宜文以《影视跨学科研究的路径与反思 ——以神经电影学为例》为题发言。他指出,神经电影学以实证性、科学性视角探索影像,顺应新文科建设趋势,能深化理论研究、服务社会和行业发展,其研究过程需多学科团队合作并建立共享机制。

西南交通大学教授周珉佳带来《审美日常生活与隐性秩序外显 — 谈近年来新海派电影中的人民性表达内驱力》的主题发言。她将日常生活美学与新海派电影相结合,认为其通过表现小人物日常生活,挖掘社会隐性秩序,展现人民性表达内驱力。

上海大学上海电影学院副教授周倩雯、上海大学上海电影学院硕士生陈欣带来以《文化治理的中国方案:谢晋电影拓扑叙事的当代价值》的主题发言,指出谢晋电影通过身体、时间、环境三个维度的拓扑叙事,在商业娱乐与社会责任间寻求平衡,形成文化治理方案。

成都大学讲师黄懋以《比较视野下中西方科幻电影的批评方法与话语体系》为题进行分享。他分析了国内科幻电影研究的现状,探讨了科幻电影批评方法和话语体系的构建。

南京财经大学艺术设计学院讲师刘钊带来《跨媒介转译与艺术再生产:话剧改编电影的中国实践(1978-2022)》的主题发言。他聚焦中国话剧改编电影的实践,分析电影如何突破舞台限制,实现话剧向电影美学的创造性转化。

上海大学电影学院博士后、讲师李巧与澳门城市大学博士生赵瑞洁以《影视在跨文化传播中的文化表达与身份认同建构——以中国-东盟电影传播为例》为题发言。她们聚焦东盟电影的跨文化传播,并提出以政策为导向、关注文化差异与创新等建议,促进中国电影在东盟地区的有效传播。

海口经济学院南海艺术与科技学院科研主任、助教孙雪峰带来《数智融合视域下三维扫描与AI建模技术对影视教育及创作的革新路径》的主题发言。他指出高校影视技术教育存在设备与课程滞后、教学与需求脱节的问题,并介绍了学校引入先进设备和课程整合、跨学科课程开发的举措,以及技术赋能影视创作的成果。

分论坛八:影视艺术研究的数字化挑战与对策

分论坛八由《山西师大学报(社会科学版)》副主编、编审杨霞主持,浙江大学国际影视发展研究院院长、求是特聘教授范志忠评议。

厦门大学电影学院常务副院长、《戏剧与影视评论》主编李晓红以《<戏剧与影视评论> 刊物发展情况分享》为题发言,指出《戏剧与影视评论》刊物以发表高质量学术论文为追求,注重地域特色、国际化与综合性,同时关注艺术学理论及技术挑战等内容,期望打造“复合 + 前沿”的特色刊物,吸引更多优质稿件。

《艺术广角》主编、教授张立军在《悖论与和解:关于期刊与影视艺术学科学术共同体建构的几点经验性理解》发言中强调应突破壁垒,加强学术共同体间的资源交流,重视稿件质量,培养青年学者,同时提醒作者关注期刊属性,避免被版面费骗局误导。

《贵州大学学报(艺术版)》执行主编刘剑在以《艺术学科的经验性品格与艺术期刊的评价维度》为题的发言中,探讨了艺术学科的经验性品格与艺术期刊的评价维度。

上海大学上海电影学院教授、《贵州大学学报(艺术版)》编委张婷婷以《<贵州大学学报(艺术版)>戏剧学栏目的特色与困境》为题发言。面对非C刊约稿难的问题,她通过约请学术大咖、借助社科重大项目选题策划等方式提升栏目影响力,但仍面临青年学者稿件转载率低、引用率低等困境。

《文化艺术研究》编辑部主任、编审冯静芳以《数智时代影视艺术期刊面临的挑战——从影视研究的动态性谈起》为题进行发言。她指出影视研究应注重经验性和个案研究,但目前受评价体系限制,学术期刊与影视产业存在脱节现象,未来需提高出版效率,促进学术成果及时面世。

浙江传媒学院教授丁莉丽以《新媒体语境下影视批评的“转场”与“异化”》为题发言。她引入“场域理论”,指出新媒体语境下影视批评出现异化,背后是权力关系的变化,应直面背后复杂的权力运作关系。

浙江传媒学院华策电影学院讲师袁海涛以《AI表演与真人表演的身体性:数字具身与生物具身的本体论差异》为题分享了对AI电影表演的研究。通过对比真人表演和AI电影表演,探讨了AI表演的数字具身以及观众对AI电影的接受问题。

闭幕式由《上海大学学报(社会科学版)》副主编李孝弟主持,上海大学上海电影学院党委书记丁友东对会议进行了总结。

丁友东书记对论坛进行了全面总结。他指出,本次论坛成果丰硕,呈现出诸多亮点:一是聚焦前沿,二是多元碰撞,三是跨界联动。同时,他提出“三个期待”:期望学术期刊与学术携手,回应艺术学升门后的学科体系重构需求,推动影视研究范式创新;期待青年学者与学术期刊积极互动,在坚守学术品质的同时,关注时代性问题;期待论坛成果持续转化,将思想火花转化为实际行动,助力中国影视学术的国际化传播与话语权提升。

《上海大学学报(社会科学版)》副主编李孝弟对本次学术研讨会成功召开表示祝贺,对与会嘉宾的到来与发言表示由衷的感谢,并在介绍论坛的创办初衷后,对论坛后续发展进行了展望。他指出,该论坛具有持续性、空间流动性和形式互动性,未来有望成为全国高校学报研究会及专业刊互动的重要平台。