4月26日讯,由上海大学上海电影学院与上电影业(上海)有限公司联合出品,上海大学上海电影学院艺术硕士(MFA)联合创作作品《阳光之下》荣获第十五届北京国际电影节“艺镜到底· 电影单元”最佳人文关怀奖。

图1 第十五届北京国际电影节“艺镜到底·电影单元”最佳人文关怀奖

这部聚焦视障群体成长与奋斗的暖心之作,不仅以细腻笔触承载深远社会价值,更通过渗透着深切人文关怀的叙事视角,展现城市文明进程中特殊群体的生命光芒。上海电影学院新锐创作力量在艺术探索之外,更以影像之力践行社会责任担当,用镜头语言构建起残健共融的情感纽带,生动诠释了新时代电影创作者的使命温度。

《阳光之下》影片预告片

光影交织:上电艺术硕士(MFA)团队通力合作

在产教融合的影视教育新模式下,上海电影学院2024年度创作实践项目《阳光之下》以独特的美学探索引发关注。该片由上海电影学院影视摄影与制作专业常务副主任潘晓斌作为指导教师并担任监制,由2024级艺术硕士(MFA)导演方向彭啸担任导演、2022级影视摄影与制作专业本科生张恒瑜担任摄影、2023级艺术硕士(MFA)制片方向赵玥及2024级艺术硕士(MFA)导演方向池凌子担任制片,多专业联合作战的模式,既体现了戏剧与影视学科“艺术技术双轨并进”的创新型人才培养目标,更凸显了影视摄影与制作系“着力于对学生艺术审美与判断、文学修养、社会责任感、创新精神及良好的沟通交流和团队合作综合能力的培养”的教学理念。

这部现实主义题材的影片深度践行上海电影学院“学院即片场”的教学理念,通过艺术硕士MFA与上电各系部的联动,实现从剧本研讨到拍摄执行的全流程教学闭环。创作团队在潘晓斌导师的指导下,以镜头为笔触解构青春命题,既展现不同专业方向学生的技艺碰撞,更印证了影视教育中团队协作的乘法效应。在为期三个月的沉浸式创作中,教学场域与创作场域持续产生化学反应,为应用型影视人才培养提供了生动的实践样本。

图2 《阳光之下》主创团队在北京国际电影节红毯现场

影片以细腻的叙事手法,将视障女孩徐思悦突破心理桎梏的成长历程娓娓道来,运用光影艺术,巧妙构建视觉语言,让观众“看见”黑暗中的光明。上海电影学院全程支持创作,从剧本打磨到堪景拍摄、后期制作,充分践行“产学研创”一体化的教学路径。

图3 《阳光之下》海报

图4-7 《阳光之下》静帧

时光暖流:在疾行时代触摸人间温度

《阳光之下》以脱口秀演员黑灯与视障女孩徐思悦的相遇故事,通过三个层次展开叙事:个体成长层面,展现主人公从自我封闭到勇敢追光的蜕变;社会支持层面,呈现上海市眼病防治中心等专业机构对特殊群体的关怀;公众认知层面,巧妙融入疾病预防知识,搭建起艺术表达与社会议题的桥梁。影片结尾,当视障群像在各自的岗位上努力生活的画面,无数观众为之动容,备受力量。影片深刻诠释了对特殊群体的尊重与期许,体现了创作者对人文关怀的深切实践,以及对社会责任的主动担当。此次获奖,正是对上海电影学院“学院即片场,艺术融合技术”理念的生动注解。

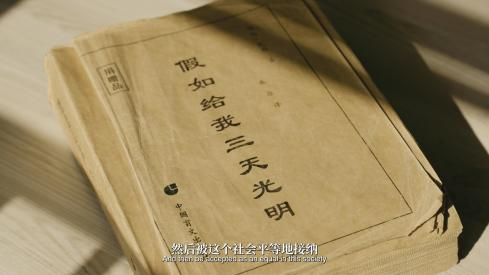

影片将镜头对准徐州市特殊教育学校——这座承载着特殊教育使命的综合性校园,构建起从学前聋儿康复到职业发展的全链条特教体系。主人公徐思悦与哥哥延续着上一代与这所学校的特殊羁绊,母亲高晴晴也曾在此就读。镜头之外,特教学校周边聚居着无数个特殊家庭:为方便孩子求学,徐思悦一家与众多残障家庭选择在此安家,百米上学路串联起两代人的教育传承,也见证着特殊群体守望相助的温暖日常。

影片以视障群体为切入点,在深入呈现其生命故事的同时,将人文关怀延伸至更广泛的特殊群体,通过多元个体的命运交织,生动诠释“一个都不能少”的包容性社会理念,以本片制片人张亚丹提出“每个生命都值得被看见”的创作初心,集结知名脱口秀演员黑灯、用鼓点照亮世界的多彩芒果乐团鼓手康康、在黑暗中奔跑追光的黑暗跑团等鲜活个体,更联动徐州市残疾人联合会秘书长王帅、徐州市特殊学校教师及优秀毕业生季少君老师,以及上海市盲童学校、绣球花合唱团等加入,引起广泛的社会关注度与影响力。

图8-11 《阳光之下》拍摄花絮

主创团队在拍摄过程中直面多重挑战。前期筹备阶段,如何选定既能代表视障群体特质、又能自然串联脱口秀演员黑灯等多元人物的主人公成为关键难题。摄制组历时三个月辗转上海、徐州、南通、宿州四地,在徐思悦就读的学校与家庭间往返数余次,从凛冽寒冬跟拍至春分时节。为捕捉真实生活样态,团队创新采用碎片化纪实手法,打破传统线性叙事框架,在特教课堂、家庭日常、跨城际联动场景中反复打磨,最终将散落各城的视障群体故事编织成有机的蒙太奇整体,深入体察特殊群体的生存境遇与生活困境,通过影像叙事唤起社会共鸣,聚焦弱势群体困境,触发帮扶行动与人文关怀举措,从而推动现实困境的改善。

破壁出圈:影像力量打破偏见之墙

北京国际电影节创办于2011年,作为国内每年首场大型电影文化国际交流活动,北京国际电影节贯穿着“共创、共享、共赢、共赏、共振、共鸣、共生”的精神,搭建中国电影与世界对话的平台,推动电影产业繁荣发展。经过多年发展,北京国际电影节已成为北京市最具有国际影响力的年度大型文化活动之一。其中“艺镜到底·电影单元”构建“创意-技术-传播-人才”全链路生态,影片《阳光之下》经过激烈角逐,从 300 余部参赛作品中脱颖而出,荣获 9 项最佳之一。

图12-17

第十五届北京国际电影节“艺镜到底·电影单元”活动现场

图18 导演彭啸在第十五届北京国际电影节“艺镜到底·电影单元”晚宴及颁奖现场

颁奖人 蒋志(左1)田朴珺(右1)

影片的荣誉获奖词中提到:“最佳人文关怀奖表彰用影像深度关注社会议题或纪录人类情感,展现人文关怀的作品。生活记录短片的魅力不仅在于记录事件,更在于传递人和人之间的温度,接下来获奖的这部影片让我们在匆匆的生活中停下脚步,去感受那些爱与温暖。”

作为一部兼具艺术性与公益性的影片,《阳光之下》自完成以来,上海市残疾人联合会、上海市眼病防治中心等单位对影片给予高度评价,认为其“用影像打破了偏见之墙”。主创团队旨在通过银幕叙事构建一座跨越认知鸿沟的桥梁,不仅期望观众能感知视障群体现实处境的现状,更渴望引领大众凝视其精神世界的璀璨星河——在探索生命价值的永恒命题上,他们与健全者共享着同样炽热的精神光谱,以坚韧的意志在生命长河中镌刻着独特而深刻的存在印记。

未来光影:技术筑基与艺术铸魂的双向奔赴

随着第十五届北京国际电影节的圆满落幕,这部承载人文情怀与学院精神的影片,即将在更大的舞台绽放光彩。上海电影学院师生团队正以影像为舟,载着对社会的观察与思考,驶向艺术创作的星辰大海。

指导教师上海电影学院影视摄影与制作专业常务副主任潘晓斌提出:“影像力量的释放既需要坚实的技术根基,更离不开创造性的艺术表达。当设备参数与人文洞察形成协同效应,当镜头语言与生命叙事产生共振效应,这种技术与艺术的双重支撑,方能真正转化为推动社会进步的文化动能。”

上海电影学院继续秉承“学院即片场”,始终鼓励学生关注现实题材,用镜头记录时代,用光影温暖人心,担负起社会责任的使命与担当,在专业指导和资源保障基础上,持续优化创作生态,期待上电学子孵化出更多具有时代洞察力的优秀作品,以中国故事架设与世界对话的桥梁,让青年创作力量在实践磨砺中持续进阶,使当代中国青年的影像表达成为全球文化图景中独特的东方叙事。