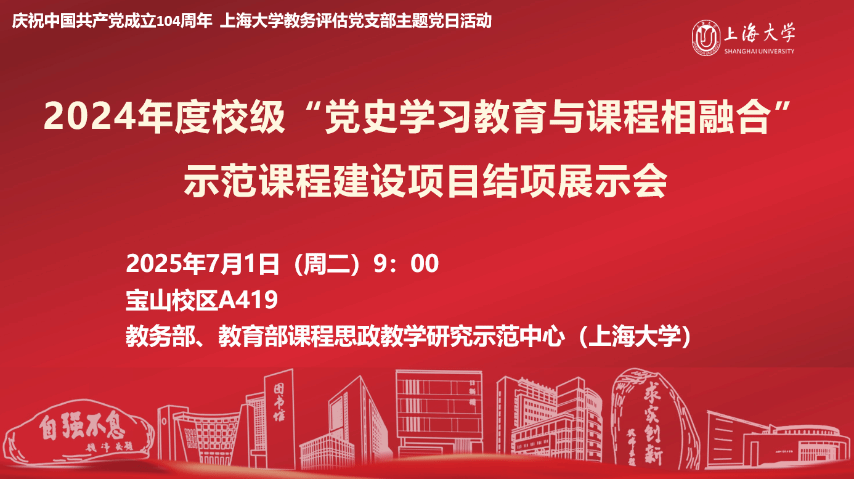

7月1日上午,上海大学2024年度“党史学习教育与课程相融合”示范课程建设项目结项展示会暨第20期全国高校党史类课程联盟共享课于宝山校区A419教室举行。在中国共产党成立104周年之际,本次会议同步作为上海大学教务评估党支部主题党日活动。结项展示会由上海大学教务部、教育部课程思政教学研究示范中心(上海大学)主办,采取线上线下相结合的方式召开,项目负责人、教务评估支部党员代表、课程思政名师工作主持人代表等30余人线下参会,来自井冈山大学、延安大学、安徽师范大学、淮南师范学院、南昌师范学院等党史类课程联盟校的教师代表线上参会。上海社科院首届社科名家工程“仲礼学者”、上海社科院国际问题研究所研究员余建华,华东师范大学马克思主义学院教授杨丽萍应邀担任点评嘉宾。教育部课程思政教学研究示范中心(上海大学)负责人、上海高校思政课名师工作室主持人、上海大学教务部副部长顾晓英担任主持。

党的二十届三中全会指出,要讲好中国共产党人精神谱系。上海大学于2021年起已连续4年立项100门校级党史学习教育与课程相融合示范课程。上海大学还在2021年的6月率先发起成立全国高校党史类课程联盟——红课联盟。5年来,联盟成员已涵盖28所学校,“红色项链”影响力不断扩大。7月1日,联盟校老师代表在线共享了结课展示和公开课观摩活动。2024年立项的14门党史学习教育与课程相融合示范课程负责人和团队代表一一分享了各自推进党史学习教育与课程融合的教学创新成果。

上海美术学院陈文佳老师围绕数字媒体艺术专业本科三年级选修课“空间演绎”,通过案例分析分享了党史学习教育与课程融合的实践。陈老师结合上海城市建设目标、红色党史文化资源及未来数字生活需求,旨在培养具备人文情怀、跨界思维、创新能力,能引领数字美学潮流的数字创意人才。

生命科学学院祁巍巍老师介绍其“植物转基因与安全”通识课融入党史的教学实践,以洪灾影响水稻引导同学们看见1998年抗洪中中国共产党和中国人民解放军的努力,引入《为了谁》歌词解读粮食安全意义,以焦裕禄治盐碱案例展现党员奉献等。课程各专题贯穿党史元素,设置相关案例研讨,以生动党史资源,增强专业课程的教学感染力。

文学院杨晨老师在“全球史”教学中,坚持“知识与价值同频”,引导学生以全球视野,中外比较,理性认识中国大国外交理论与实践。

文学院吴静老师结合“中国经济史”讲述应对中国经济历程进行长时段考察,以问题为导向,以纵向和横向交互,分析百年来中国共产党注重民生,推动经济建设和技术突破的历程。

机自学院郑华东老师结合“测试技术综合实验”课程,引入“三线建设”等时期的党员工程师案例,将技术逻辑与使命担当结合,引导学生思考专业价值,他和团队设计了“红色专业调研”任务,让学生从党史文献中探究专业领域的历史变迁与党员作用,并以报告形式呈现,通过“抗战时期工业生产中的专业智慧”等问题,引导学生从专业视角分析历史,让党史成为可触摸的“活教材”。这种“盐溶于水”般的融入,让学生在掌握专业技能时,潜移默化理解百年党史中的创新精神与使命担当,实现知识、能力与价值的统一。

上海大学音乐学院还国志老师以“信仰永存、红色舞蹈文化的解码与创新表达”为主题,结合舞剧《永不消逝的电波》开展党史融入课程的公开课说课教学。他引导学生从肢体语言、服饰、道具、舞美、音乐等多维度分析,强调《永不消逝的电波》舞剧承载着精神传递与历史印记,引导学生深刻领悟传承红色基因,感悟中国共产党人践行的初心使命。

华东师范大学马克思主义学院杨丽萍教授结合自身19年教学经历与现场观察,将老师们的教学展示划分为“刚入门”“硬着陆”“有方法”“大师级”四个阶段,尖锐地指出了各个阶段老师们分享中存在的优点和不足,着重指出老师们要学习以“润物细无声”的方式,通过传统文化、本土文化等层层铺垫,以爱国主义情怀为纽带自然过渡到党史有机融入专业课程内容。

上海社科院余建华教授老师结合自身曾经的党务干部经历和学术研究经历,围绕党史教育与课程融合项目展开点评。他指出每位教师的展示各有特色,可圈可点,展示了上海大学课程思政教学研究中心的示范作用,还老师的收官展示更是以生动的体姿语言和美丽课件无痕实现党史与艺术作品内容的融合,呼应“党史教育与课程相融合永远在路上”的理念。

上海大学校级课程思政名师工作室马亮、杨小明老师结合自己的课程教学交流了自身感悟,阐述了未来课程建设的优化方向与实施构想。教育部课程思政教学研究示范中心(上海大学)副主管曹园园、上海大学教务评估党支部郭风英老师分别分享了办会和观摩心得。

作为形式鲜活、内涵深刻的红色教育活动,佩戴党徽,举起右拳,在场的全体党员师生共同宣读入党誓词,诠释初心使命,以实际行动践行入党承诺。