7月5日,“AI时代影视创制人才培养创新策略与未来趋势——国际影视创制人才培养教育论坛”在上海大学延长校区交流展示中心成功举办,论坛旨在深入探讨AI时代国际影视人才培养现状及未来趋势,推动国际影视人才教育深入发展。此次论坛分为主旨发言和主题论坛两大板块,十余位来自国内外兄弟学校及科研院所的著名专家围绕论坛主题各抒己见,分享了在数智时代影视人才培养的新模式、电影教育的重新思辨、影视的知识状态重构与观念转型、影视教育的时代挑战等方面的前沿探索与实践经验。

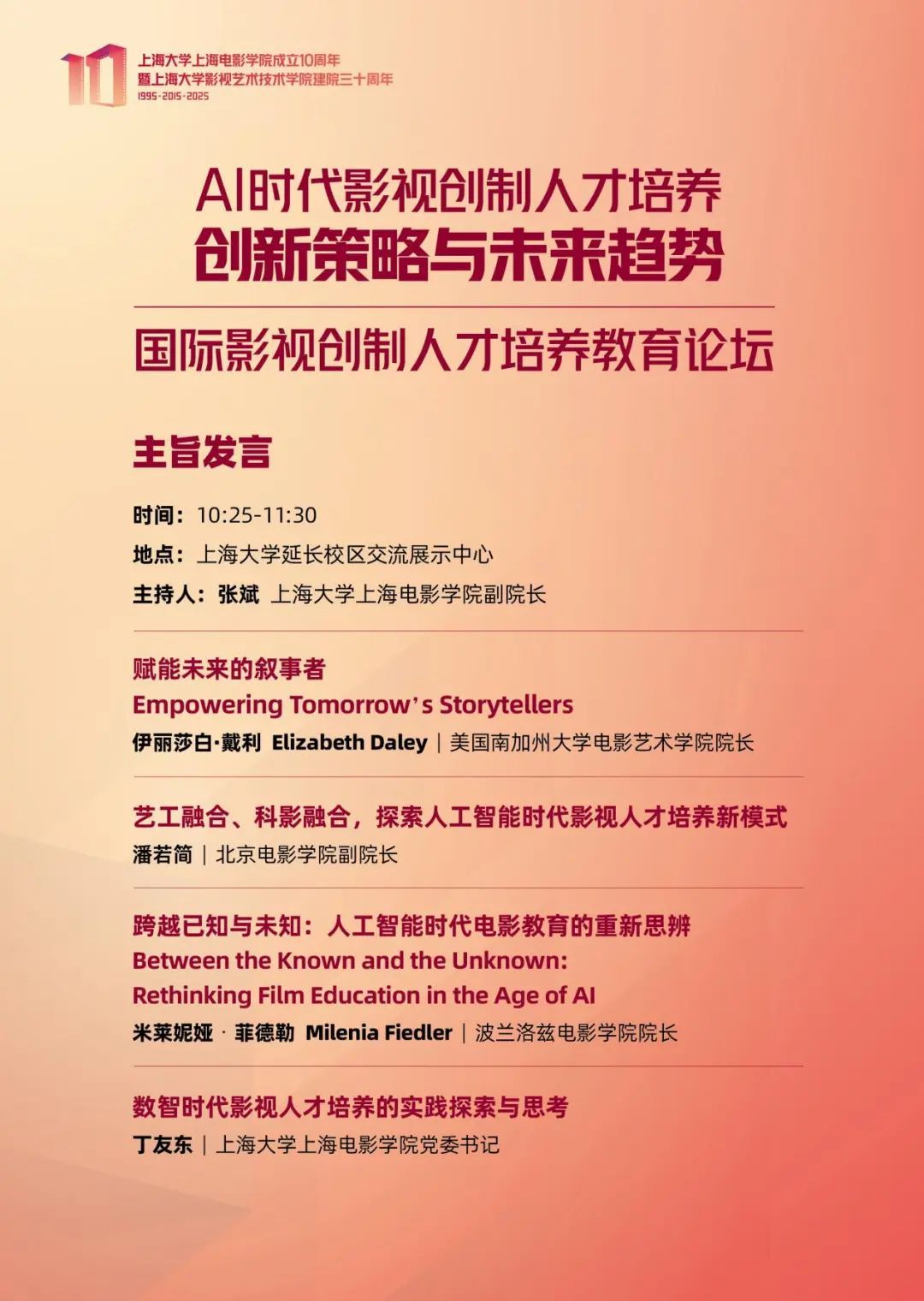

第一阶段主旨论坛由上海大学上海电影学院副院长张斌主持。

美国南加州大学电影艺术学院院长伊丽莎白·戴利女士以《赋能未来的叙事者》为题,强调在技术变革时代,电影教育应坚守故事讲述的本质。通过回顾南加州大学电影艺术学院的发展历程,她指出,新技术虽带来挑战,但最终将成为赋能创作的工具。生成式AI将融入电影创作生态,教育者需引导学生正确认识AI的风险与机遇,牢记AI只是创作工具而非替代创作者。她呼吁电影人拥抱AI,探索其赋能叙事的潜力,培养学生在技术变革中保持人类想象力与创造力,以更好地面向未来。

北京电影学院副院长潘若简在题为《艺工融合、科影融合,探索人工智能时代影视人才培养新模式》的发言中表示:行业正面临AI技术的颠覆性冲击,电影教育体系需在坚守传统优势的基础上,探索“艺工融合,科影融合”的新路径。她指出,北京电影学院通过成立研究院、增设影像传媒学院等举措将前沿科技融入人才培养体系,构建以思政、人文、科技为底座的通识教育模式。同时,学院在教学中注重实践与新技术的结合,鼓励学生利用AI技术进行创作,强调思想表达与技术融合的重要性,以培养适应新时代需求的全能型影视人才。

波兰洛兹电影学院院长米莱妮娅·菲德勒以《跨越已知与未知:人工智能时代电影教育的重新思辨》为题展开论述。她认为电影是连接不同文化和群体的桥梁,教育者需培养学生面对新技术的适应能力与创造力。菲德勒表示,教育应从提供确定性答案转向引导学生提问与探索,培养学生面对不确定性的勇气与协作能力。AI虽能辅助创作,但情感与意义的赋予仍需人类完成。未来电影教育需培养学生跨学科合作能力,以应对全球性挑战,推动电影行业的发展与变革。

上海大学上海电影学院党委书记丁友东以《数智时代影视人才培养的实践探索与思考》为题,从人工智能对影视创作的影响、上海电影学院的实践探索以及未来人才培养策略三个方面展开论述。他指出,AI技术正在全方位改变影视创作格局,从剧本创作到后期制作均有广泛应用。上海电影学院长期秉持艺术与技术融合的办学理念,通过开设相关专业、建设实践平台、举办竞赛等方式,积极推动AI技术在影视教育中的应用。面向未来,他认为高校需培养学生的创新思维与人机协作能力,调整课程体系,增设AI通识课程与跨学科专业课程,并加强实践教学,以培养适应新时代需求的复合型影视人才。

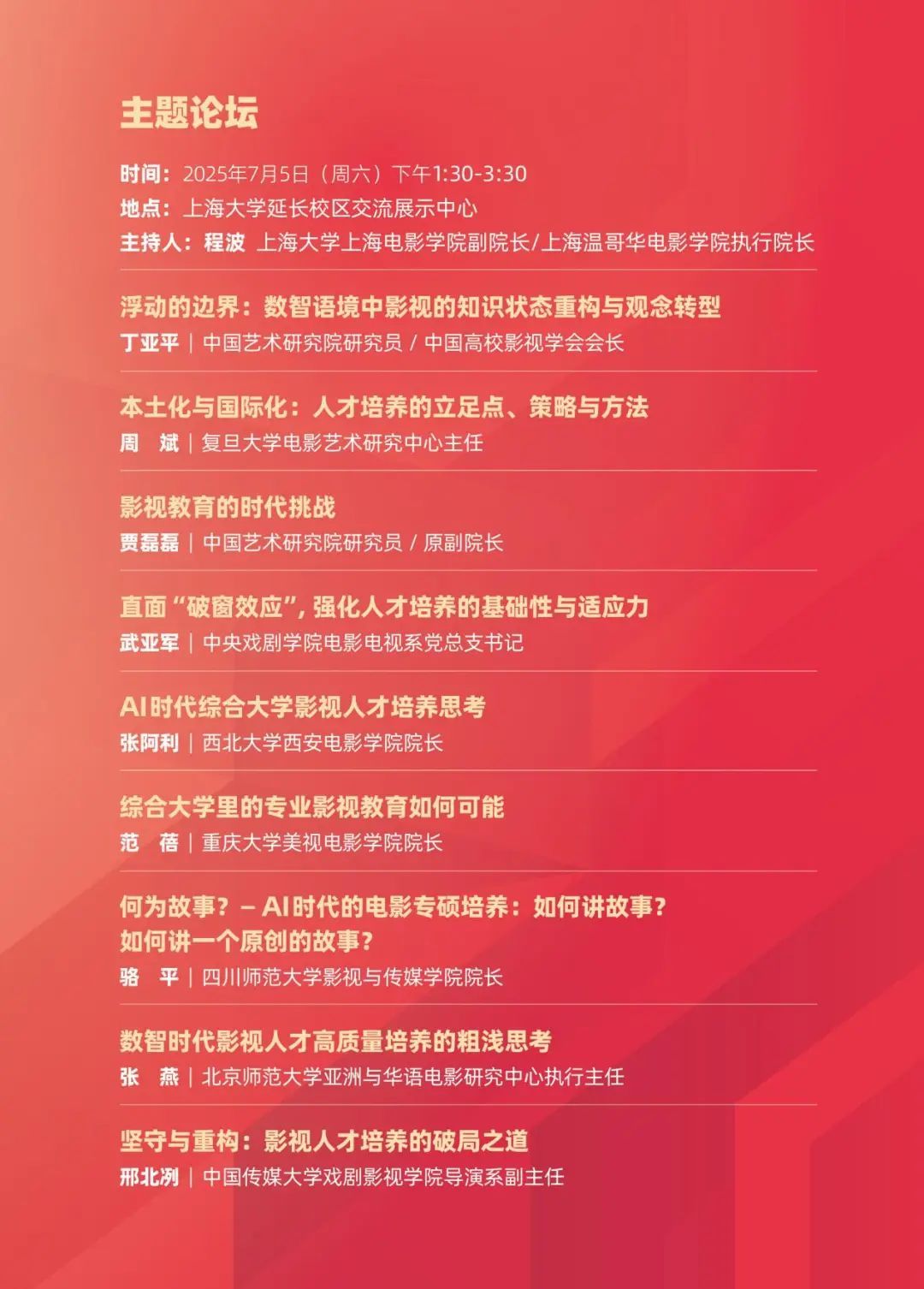

第二阶段主题论坛由上海大学上海电影学院副院长、上海温哥华电影学院执行院长程波主持。

中国艺术研究院研究员丁亚平为现场嘉宾带来的发言是《浮动的边界:数智语境中影视的知识状态重构与观念转型》。他指出,影视作品从“文本中心”转向了“数据逻辑”,观众成为算法节点,影视边界因媒介融合而变得模糊。他表示,高校影视教育需从“工种”式课程转向“系统感”知识组织,培养学生掌握媒介协同、数据分析等复合能力。教育应引导学生思考创作背后的价值观问题,形成教育与创作的双向塑造共生结构。

复旦大学电影艺术研究中心主任周斌以《本土化与国际化:人才培养的立足点、策略与方法》为题,强调了影视人才培养应以本土文化艺术教育为基础,结合国际化艺术视野。本土文化是人才培养的立足点,对中华文化的深刻理解是创作优秀作品的关键。他提出人才培养的策略和方法,即强基础、宽视野、明理论、重实践、多交流,以培养符合时代需求的优秀人才。

北京师范大学亚洲与华语电影研究中心执行主任张燕在题为《数智时代影视人才高质量培养的粗浅思考》的发言中表示,影视人才培养需适应“影视+人工智能”的行业生态,创新重构培养模式,重视新技术应用、实践能力提升、理论素养深化与文化内涵拓展。她提出专业聚能、优势潜能、创新思维的发展策略,培养具有国际视野、家国情怀、专业高度与创新能力的复合型人才,以推动影视教育高质量发展。

中国艺术研究院研究员/原副院长贾磊磊以《教育的时代挑战》为题作主旨发言。他指出,教育的根本任务是立德树人,但在数据霸权时代,教育面临严峻挑战。AI技术虽带来便捷,却使学生失去具身认知过程,导致人格教育缺失。当前教育理念在家庭、学校、社会三个场域内缺乏统一性,未能整合价值观念。他强调,教育应培养学生独立人格与坚韧意志,避免成为技术的奴隶。教育的使命是成为撬动世界的人性、人格、人道精神的支点。

中央戏剧学院电影电视系党总支书记武亚军在《直面“破窗效应”,强化人才培养的基础性与适应力》中指出:新技术对影视行业和教育带来的挑战,包括观众分化、创作雷同、成本上升、技术滞后等问题。他强调基础教育的重要性,提出培养复合型人才的五种素质:创造力、文化表达力、技术应用力、市场洞察力和国际视野拓展力,为应对新技术带来的变化,需培养适应新时代的影视人才。

西北大学西安电影学院院长张阿利以《AI时代综合大学影视人才培养思考》为题作主题发言。他指出在AI时代,综合大学影视人才培养面临教育与行业脱节、师资队伍不足、学科主体性薄弱等问题。影视教育需全方位培养师生的人工智能素养,构建“人工智能+教育”赋能路径,推动戏剧影视学科的智能化转型。他提出通过校企合作与高校协同探索AI在影视教育中的应用,如西北大学与西部电影集团合作开发“汉语电影内容AI辅助创作平台”,以培养适应新时代需求的复合型人才。

重庆大学美视电影学院院长范蓓以《综合大学里的专业影视教育如何可能》为题展开分享。通过对比上海大学上海电影学院和重庆大学美视电影学院的发展历程,探讨综合大学中影视教育的模式与挑战。他指出影视教育一直处于追赶技术发展的状态,分析出专业设置和技术的变化对影视教育的影响,综合大学影视教育需在新技术背景下寻找新机遇,探索适合的发展路径。

四川师范大学影视与传媒学院院长骆平以《何为故事?——AI时代的电影专硕培养:如何讲故事?如何讲一个原创的故事?》为题发言。她指出AI时代的故事接受与创作呈现出即时满足、互动参与、多线程处理等新特征,算法推荐系统影响创作方向。电影专硕人才培养需应对AI赋能与危机并存的困境,建立AI辅助思维与新的评价体系。她提出在课程体系中纳入科技伦理必修课,采用“三层金字塔”架构,通过项目制教学与“三维评价模型”,培养既懂技术又懂艺术的创新人才。

中国传媒大学戏剧与影视学院导演系副主任邢北洌以《坚守与重构:影视人才培养的破局之道》为题发言。他指出AI时代影视教育的溢出效应已停止,教学过程需从专业教育转向打通培养,从知识传授转向教学场域,从关门办校转向项目联动。他强调,视听语言、故事隐秘性和审美独特性是坚守的核心,而认知能力、学习方式、价值体系、产业需求、评价标准和教育形态则需重构,呼吁各大高校携手共创国际影视创制人才培养新范式。

论坛主持人程波最后代表上海大学上海电影学院对与会专家的积极参与和精彩发言表示由衷感谢,各位专家对本次论坛主题的细腻观察、深入思考和真知灼见让本次研讨会成果斐然。站在新的历史起点,上海大学上海电影学院将与国内外同仁携手共进,持续探讨新的时代下影视人才培养的成功之道。