近日,第49届国际大学生程序设计竞赛(ICPC)世界总决赛在阿塞拜疆首都巴库落下帷幕。在这场全球大学生程序设计领域顶级赛事中,上海大学参赛队排28名,获High honors奖。在亚洲东部赛区排第8位,在上海市参赛高校中排第一名,取得上海大学参加本赛事活动的历史最好成绩!

ICPC世界总决赛是世界上规模最大、水平最高的全球大学生程序设计竞赛,它深受全球IT头部企业和世界顶尖高校关注,被誉为“计算机程序设计领域的奥林匹克”。本届赛事共有全球来自103个国家、3424所高校的73083名学生参与,经过各区域赛选拔,最终有50个国家的140所顶尖高校晋级第49届ICPC世界总决赛,获得去巴库参赛的邀请函。其中,不乏大家耳熟能详的世界顶级高校,例如:哈佛大学、卡内基梅隆大学、新加坡国立大学、清华大学、北京大学等。

图1 第49届ICPC世界总决赛现场

在本届比赛中,ICPC亚洲东部赛区有16所高校晋级世界总决赛,上海市高校中仅有上海交通大学和上海大学获得晋级,具体名单如下(以汉语拼音首字母为序):北京大学、北京航空航天大学、北京交通大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、南方科技大学、南京航空航天大学、南京理工大学、清华大学、上海大学、上海交通大学、香港大学、浙江大学、中国科学技术大学、中南大学、中山大学。

图2 亚洲东部赛区参赛队伍合影

ICPC世界总决赛以团队的形式代表各学校参赛,每队至多由3名大学生组成,比赛中每支队伍三位选手拥有1台电脑,需要在5个小时内使用编程语言,解决十多个极具挑战性的问题。代码编写完成之后提交给评测系统自动评测,评测器给出正误等判断,每个错误提交会增加20分钟罚时。正确解题数最多且总用时最少的队伍胜出。因此除了扎实的算法能力,团队协作能力和良好的心理素质同样是获胜的关键。

图3 上海大学参赛队

在这场巅峰对决中,上海大学由计算机学院沈俊老师作为教练,带领陶钧(计算机学院21级本科生)、松浩然(计算机学院23级本科生)、耿鹏成(理学院23级本科生)三位学生组成“树上的忍者”队参加了比赛。比赛开始仅14分钟,上海大学参赛队就解出L题——“沿着阳光行走问题”。整个比赛过程中,三名队员表现突出、亮点不断,在发挥自己长处的同时相互补缺,队伍排名基本在30名以内。赛程进行到4小时,已经解答完成7题。最后1小时,实时排名的榜单冻结,各个队伍不再清楚对手的过题和进展情况。三选手同心戮力、决不放弃,终于在第263分钟时解出了第8道题。

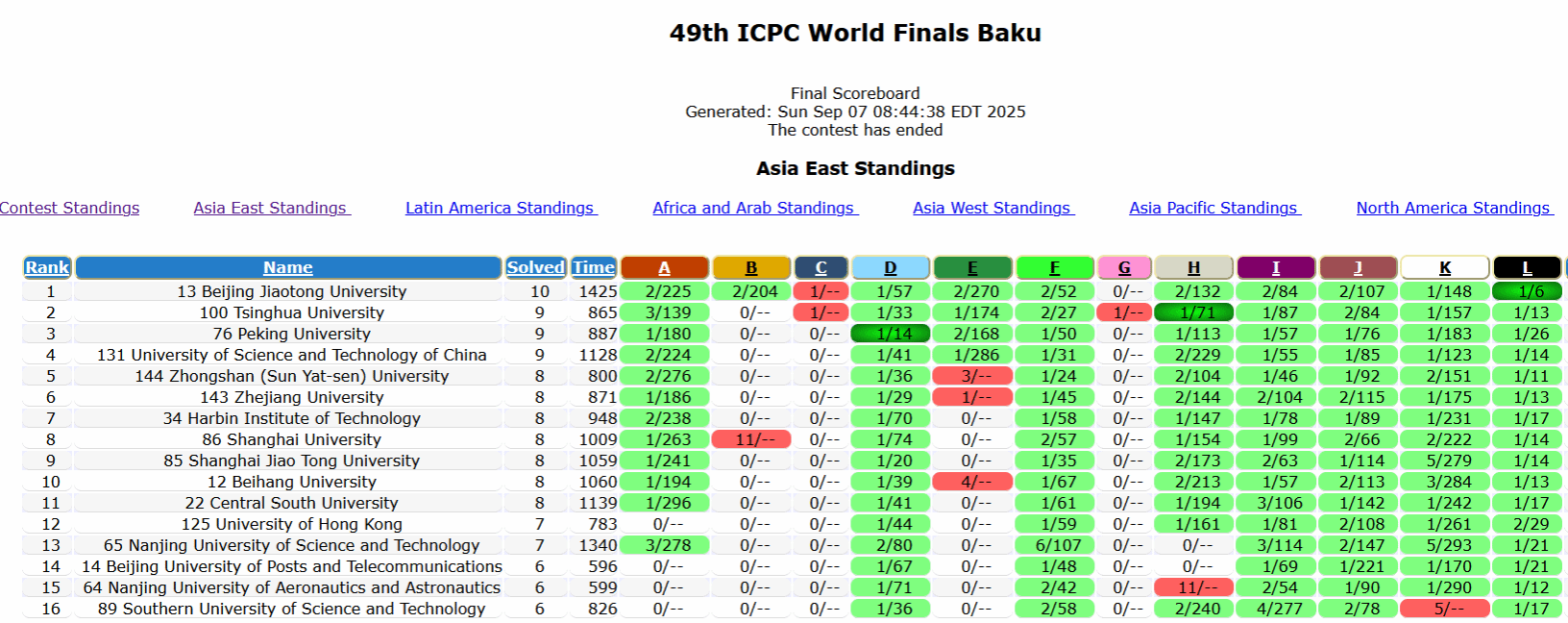

图4 亚洲东部赛区排行榜

这次成绩的取得离不开学校领导的高度重视,各职能部处的大力支持和学院精心组织。1996年11月,在钱伟长老校长的亲自关心下,上海大学以卓越的国际视野首次将此项竞赛活动引入中国内地。随后30年,ICPC活动在中国内地蓬勃发展,上海大学至今已经成功举办了12届亚洲区区域赛和6届亚洲区总决赛,10次入围世界总决赛。

集训队教练沈俊老师全程见证了上海大学在这次顶级赛事中的持续努力、不断提升。为了这场比赛,沈老师去年暑假集训时就开始筹划参赛队伍,通过各种考察,多维度比较,根据选手的能力和特点,组建了这支新老结合的参赛队伍。由于比赛规定一支队伍只能参加2个赛站的选拔比赛,所以赛站选择非常重要。区域选拔赛期间,沈老师仔细分析各赛站的情况,确定了适合学员的赛站。晋级后,寻找各种资源,科学安排训练计划。另外学生辅导员也为学生训练和参赛保驾护航,提供各种帮助。

ICPC世界总决赛不仅是学生算法设计能力的检验、协作工作与创造力的培养、心理素质的锻炼。同时,ICPC是校企协作融合育人的平台,活动期间,许多大型科技公司会把他们项目中的实际问题介绍给选手,让选手了解企业需求;企业也会在比赛中熟悉选手,寻找他们需要的人才。其次,ICPC是文化交流的平台,它为来自世界各地的参赛者提供了一个交流和学习的机会。在这里,不同文化背景的年轻人可以相互了解,分享知识,促进了全球范围内的文化交流和学术合作。ICPC是全球范围的竞赛,参与其中可以让学生接触到国际选手和技术,拓宽其国际视野,了解全球最新的科技动态和技术趋势。

参赛学生感言:

能晋级第49届ICPC全球总决赛,这段经历满是惊喜与挑战。回望过往,心中感慨万千。

备赛初期,凭借对竞赛题型与规则的深入了解,我们迅速找准方向,构建起高效的团队协作模式。为解难题,团队成员常常争论得面红耳赤,攻克难题后的欢呼也格外振奋人心。赛事的不确定性,让每次提交代码后得到返回时,心情都犹如坐过山车般起伏。从网络赛的激烈角逐,到晋级EC-Final时的激动,再到得知闯入总决赛的瞬间,兴奋中夹杂着对梦想成真的不敢置信。确认晋级EC决赛后,代表学校出征的使命感油然而生。一想到即将与全球顶尖高校队伍同场竞技,紧张感便悄然袭来。决赛前夜,我辗转反侧,脑海中不断预演比赛场景,清晨早早醒来,满心都是对即将到来挑战的期待与不安。

在EC决赛的5个小时里,我们迅速分工,投入解题。开场较为顺利,很快拿下首题。过程中遇到图论、动态规划等难题,好在团队齐心,凭借日常的训练与默契,在最后时刻成功完成题目。

这场比赛不仅是知识的比拼,还为我们开启了交流的大门。与各地优秀同学交流,不管是赛前偶然碰面,还是赛中赛后的讨论,都让我收获满满。同时,主办方贴心的安排,赛场休息区的物资供应、志愿者的热情服务,都让我为能代表学校参赛深感幸运与自豪。

一路走来,我们克服了经验匮乏、思维受限等诸多困难。在此,特别感激指导老师的教导以及队友们的全力协作,正因有他们,我才有机会踏上这荣耀征程。期望未来有更多学弟学妹传承这份拼搏精神,在ICPC赛场上铸就学校的辉煌。

(注:陶钧同学今年7月毕业,已经就职大模型头部企业MiniMax)

——陶钧

在备战 ICPC 2025 世界总决赛的过程中,我不仅在算法与编程能力上得到了全面提升,更收获了许多宝贵的人生体验。

赛前的准备阶段,我们在不断交流训练方法和题解思路时,常常因各种独特视角而获益匪浅,这让我深刻体会到团队合作的魅力。

比赛期间,与来自世界各地的顶尖选手同场竞技,不仅让我感受到全球最高水平的激烈碰撞,也激发了我对计算机科学更深层次的兴趣。

通过与队友的密切配合,我们一起攻克难题、分享经验、互相鼓励,这种默契和友情让我感到无比珍贵。

与此同时,与不同国家和地区的选手交流,不仅让我结识了许多志同道合的朋友,还让我在思维方式、心态调整和全球视野上都得到了拓展。

这段旅程让我意识到,ICPC世界总决赛不仅是一场编程能力的较量,更是一次思想的交流与视野的开拓,它带来的友情与成长将成为我人生中难以忘怀的财富。

——松浩然

能够参加 ICPC World Finals,对我而言是一段难忘的经历。

备赛与比赛的过程让我在算法与编程能力上有了显著提升。系统训练中,我们不断复习和强化图论、数论、几何等知识点,在一次次模拟和讨论中学会了更高效的思维方式与代码实现方法。同时,团队合作也得到了磨练:如何合理分工、在压力下沟通与决策,这些都让我受益匪浅。

但是更宝贵的收获来自赛场之外。通过官方的交流活动和赛后互动,我结识了来自世界各地的朋友。有人分享他们自编题训练的经历,也有人讲述如何依靠社区资源完成备赛。我们互换徽章、合影留念、保持联系,跨越了语言和地域的界限。这种交流让我深切体会到,编程竞赛不仅是解题的较量,更是思想与文化的交融。

此外,亲身置身总决赛赛场,也极大地开拓了我的视野。从赛事的氛围、组织的规模,到顶尖队伍的表现与赞助商展示的前沿技术,都让我看到了更广阔的世界。那一刻我意识到,能力的成长与团队的坚持,才是支撑顶尖水平的根本。

回望这段旅程,除了能力提升,我更收获了友谊与视野。ICPC World Finals 对我来说,不仅是一场比赛,更是一段值得珍藏的青春记忆。

——耿鹏成