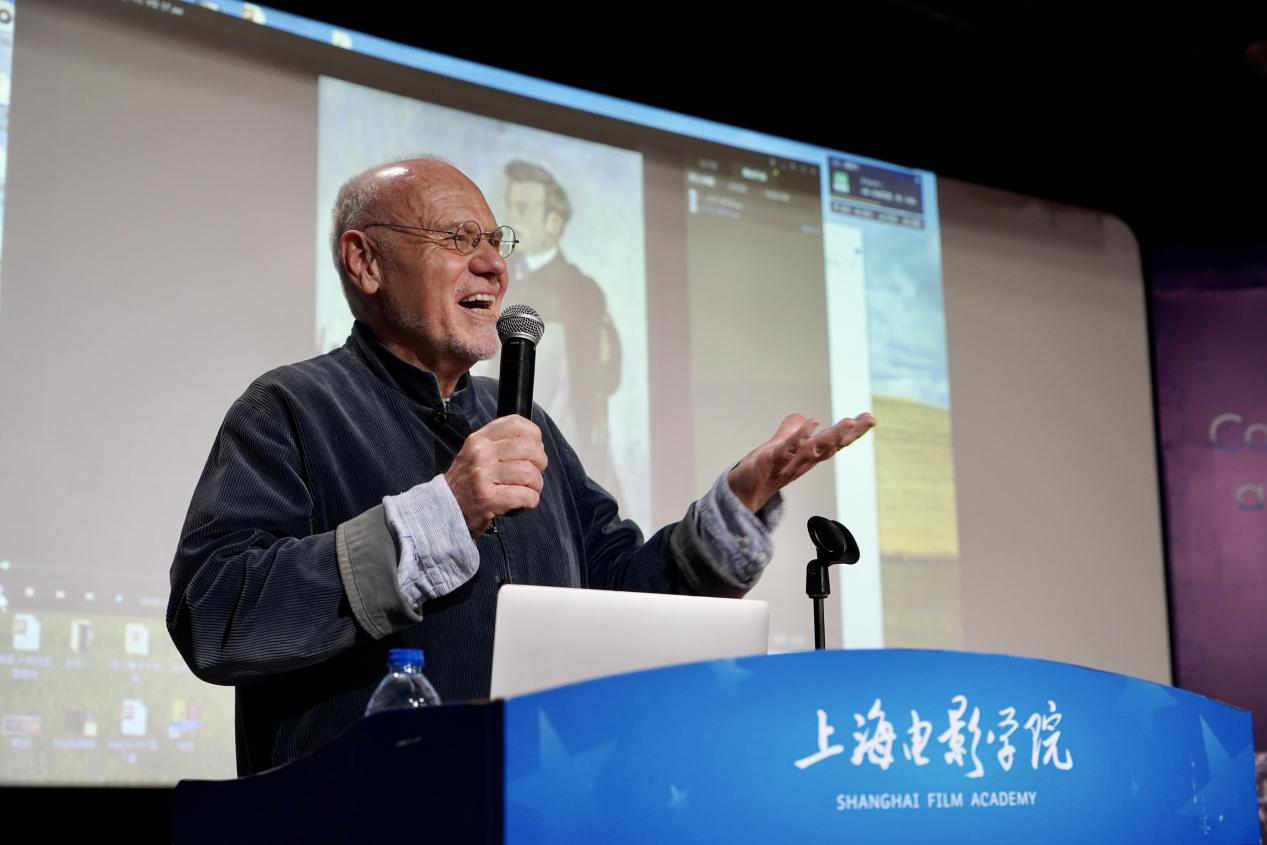

2021年5月7日下午,上海大学特聘教授马克·穆勒(Marco Müller)先生为上海电影学院师生们开展主题讲座《当代电影和电影未来》。马克·穆勒先生是著名的电影制片人、策展人,电影史学教授、影评人,先后担任多个国际电影节的主席,是把中国电影推向世界的第一人。由其监制的影片在国际上屡获殊荣,赢得了包括奥斯卡最佳外语片奖、戛纳、威尼斯、柏林和其他主要电影节的顶级荣誉。2020年10月,被聘任为上海大学特聘教授,上海大学电影艺术研究中心艺术总监。

讲座由上海大学上海电影学院副院长程波主持,执行院长何小青、副院长丁友东、电影制作专业常务副主任张莹、摄影与制作系常务副主任吴杰、导演系常务副主任柴健及青年教师王姜永以及各专业150余名师生参与了本次讲座。

上海大学上海电影学院执行院长何小青教授首先致辞,欢迎并期待马克·穆勒先生的到来和授课首秀,强调马克穆勒先生作为把中国电影推向世界的第一人,对中国电影尤其是第五代导演的电影,在国际的崛起有不可忽视的促进作用,并由衷期待马克·穆勒先生今后在学院的电影教学和授课实践。

马克·穆勒先生以让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)“电影是一种没有未来的发明”开场,回溯电影历史,他说这不是第一次有人说电影将亡。面对部分电影从业者、学者对新旧电影更迭的焦虑,马克·穆勒先生以自己四十年电影节、电影展策划、二十年电影教授的亲身经历展开对《当代电影和电影未来》的探讨和讲述。

Cinephilia(迷影)是马克·穆勒先生反复提到的一个词,他将其译为对电影的“中毒式”狂热和深入研究。他认为在国际化和网络普及的当下语境,Cinephilia(迷影)已经不局限于对电影的热爱,更多的还有研究、评估等含义。面对形式丰富多元的在线媒体,他说道:一方面网络使观众获取电影资源的方式更便捷,这对电影迷、电影研究者来说是一个非常好的时代;另一方面,电影已经逐渐脱离原来最为纯粹的剧院形式,取而代之的是社交化和商品化。马克·穆勒先生向现场观众提问:我们为什么要看电影?对他自己来说,电影是可见的幻觉,我们通过电影放映的两个小时,用别人的角度观看世界,在电影中短暂地忘记自己的身份和来处。这也是他喜欢中国电影的原因,可以通过中国电影的角度认识世界。从1981年起,将135部中国电影带到国际电影展,也是因为特别想把看中国电影时的那份情绪和触动分享给全世界。对此,马克·穆勒先生倡导大家走进电影院观看电影,并且不要局限,多接受经典的、多元的长片,尤其是老电影。

谈到电影中的技术更迭,马克·穆勒先生以胶片的落幕和数字化的崛起为例,讲述了对数字化电影的看法和重回胶片光彩的期望。马克·穆勒先生认为,数字化为电影创作带来了特效,由此我们需要重新定义什么是现实主义的电影,现实主义不再只是重现、复刻现实。他认为现实主义是导演必须能让观众感受到主客观之间的关系。以《阿凡达》为例,对詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)来说,技术达到一定程度,他甚至可以抹掉创作生产的痕迹。阿凡达的目的是将观众带到沉浸式、互动式甚至是超越身心的电影观看体验之中。而与之相对的是克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)对回归胶片光彩的呼吁,马克·穆勒先生说道,胶片电影和高清电影带来的观看体验不一样,我们可能失去一些胶片时代才能感受到的感光的、物理性质的一些独特感受。同时他强调:“当然我们拥抱这个数字化的时代,数字化给纪录片带来的更大的创作空间,网络赋予我们非常多的可能,但是我们仍然应该拥抱胶片的光彩。”

关于电影未来,马克·穆勒先生认为我们不知道未来还会发生什么变化,在过去的75年,从制片厂的没落到网飞(Netflix)独霸全球,电影宣传已经大于电影本身。我们可以预测未来会更加变化莫测,而数字化也带来了很多当代的电影运动,总是会有更新颖的、更不一样的电影形式出现。他以李安的《双子杀手》和《比利林恩的中场战事》为例,高帧率的电影带来更为明锐和细腻的感官体验。回到讲座一开始提到的戈达尔所说的“电影是一种没有未来的发明”,但戈达尔在90年代又说,电影的终结只是对一部分电影来说。面对电影更迭的焦虑,马克·穆勒先生说到自己做电影策展活动,也是为了追随不断更迭的电影潮流继续探索。

马克·穆勒先生鼓励全场师生向他提问,并认真地回答了每一个问题。其中关于如何看待当下中国新导演这一问题,他说到在自己几十年的电影节策划经历中,一直在发现和挖掘新导演,他认为年轻导演往往更为敢说敢拍。并且强调从管虎到毕赣,中国电影以及中国的新锐导演均在崛起,在座的各位都拥有非常值得期待的未来。

上海大学上海电影学院副院长程波最后总结发言:马克·穆勒先生对中国电影有着丰富的情感、经验,期待马克·穆勒先生将这份情感和经验融入今后在我院的课程教授和创作实践中,并提到我院计划推进一个国际青年电影节。马克·穆勒先生也一直有挖掘年轻导演,未来我院学子也有机会和马克·穆勒先生在创作上展开更深更大范围的合作。(文:罗绩;摄影:祖寅涵、李青扬)