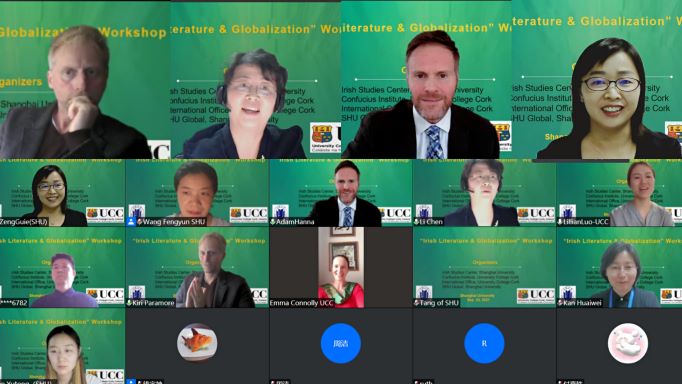

9月24日下午,由上海大学爱尔兰研究中心、爱尔兰国立科克大学孔子学院、科克大学国际事务办公室和上海大学国际部联合主办的爱尔兰研究国际工作坊顺利举行。本次工作坊以“爱尔兰文学与全球化”为主题,特邀北京外国语大学英语系陈丽教授、科克大学英语与数字人文学院亚当·汉纳(Adam Hanna)博士作主旨报告,上海大学英语系唐根金副教授担任点评嘉宾,由上海大学爱尔兰研究中心主任曾桂娥教授和科克大学孔子学院外方院长白贵理(Kiri Paramore)教授联合主持。科克大学中国项目组艾玛·康诺利(Emma Connolly)、科克大学驻上海首席代表罗乐、上海大学孔子学院办公室主任阚怀未、科克大学孔子学院中方院长黄俊逸等人出席。本次工作坊通过腾讯会议、上海大学出版社B站账户进行同步直播,参加者逾700人。

在开幕词中,曾桂娥教授首先感谢参会嘉宾及上海大学国际部“国际及港澳台合作伙伴关系提升计划”对工作坊的大力支持,回顾了两年来上海大学爱尔兰研究中心组织的精彩纷呈的学术交流活动,并期待本次工作坊的精彩发言与充分互动。

主旨发言环节由白贵理教授主持。来自科克大学的汉纳博士以爱尔兰诗人谢默斯·希尼(Seamus Heaney)的诗歌为例,分析了当代爱尔兰诗歌中体现的地域性与全球性。通过对比希尼早期充满地域色彩的诗歌,汉纳认为希尼晚期开始意识到全球化浪潮给爱尔兰乡村带来的深刻影响,体现了作家强烈的生态意识以及对全球化带来的影响的反思。北京外国语大学陈丽教授以全球化视角剖析当代爱尔兰小说对移民主题的独特书写方式,并介绍了爱尔兰文学艺术在中国的本土化状况。陈丽教授以小说《布鲁克林》《飞越大西洋》《没有尽头的日子》为例,围绕移民如何融入接受国、如何看待母国和接受国为主线对三部小说条分缕析,揭示了当代爱尔兰作家对于流散现象和移民经验的洞察力,探讨了当代爱尔兰小说中全球性与地方性之间的动态关系。

互动环节,汉纳博士、陈丽教授以及唐根金副教授就希尼诗歌中的本土色彩和生态意识、“爱尔兰性”的内涵、移民作家的身份意识、全球化对爱尔兰作家的影响等议题展开热烈讨论,本年度第一期国际工作坊在意犹未尽的学术探讨中圆满落幕。

上海大学爱尔兰研究中心成立于2019年,由时任科克大学和上海大学校长共同揭牌。中心以爱尔兰人文艺术研究为主要内容,努力搭建两校互学互鉴交流平台,推动两校战略伙伴关系。中心还将在11月2日举办以“文本的旅行”为主题的第二期国际工作坊,聚焦文化翻译和文化考古议题,欢迎广大师生关注。(撰稿/摄影:王凤云)